【青春实践路】中石大学子京冀行:解码红绿交融的“双碳”新答卷!

2025年7月,中国天天色天天(北京)经济管理学院“京冀碳索•习语新行”实践团深入河北正定、石家庄、雄安新区等地,循红色足迹、访生态现场、话基层心声。通过探访红色文化传承、绿色生态保护与乡村振兴实践,青年学子们深刻感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的实践伟力,以青春视角解码京冀大地在赓续红色血脉与推动绿色发展中的创新实践。

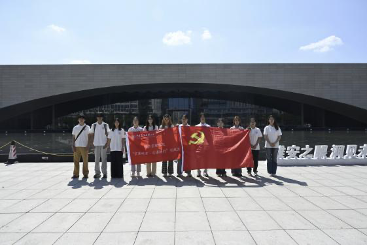

循足迹:赓续京冀红色精神血脉

红色基因是深植京冀大地的精神密码。实践团首站走进西柏坡纪念馆,深入了解了党中央在西柏坡时期的艰苦奋斗历程和“两个务必”的深刻内涵。

为学习伟大抗战精神,团队探访雄安新区白洋淀雁翎队纪念馆,专访白洋淀文化研究会李卫东、作家王英年、陈晓轻、刘贺军,以及抗战“堡垒户”后人、工艺大师杨丙军。杨丙军动情讲述家族往事:“爷爷常说,保家卫国就是守着这片淀、这群人。”通过实地学习与采访,队员们深刻认识到红色政权来之不易,坚定了将红色精神融入学习实践的信念。“从抗战时的‘淀上神兵’到现在的生态守护者,变的是时代任务,不变的是敢担当、能吃苦的精神。”李卫东的话让实践团成员深刻体会到:红色基因从未褪色,始终是砥砺前行的精神动力。

访生态:见证绿水青山的生动蝶变

如果说红色是这片土地的底色,那绿色就是它最动人的新貌。实践团的调研足迹贯穿绿色发展理念,从河流治理到城市低碳,从生态修复到生活方式转变,“绿水青山就是金山银山”的实践画卷徐徐展开。

站在石家庄“母亲河”滹沱河畔,昔日的干涸断流已变为碧波荡漾。生态工程运维服务中心的数据清晰勾勒重生轨迹:水质从劣V类跃升至稳定Ⅲ类,年吸引游客超300万人次。队员们化身“小滹卫士”,沿河岸清理垃圾,亲身体验生态治理这项关乎万千百姓福祉的民生工程。

白洋淀的蜕变更为直观。中交天津航道局工程师介绍,通过环保清淤,淀底相当于300个西湖水量的污染底泥被清除并资源化利用为建材,践行着“不让一滴污水进淀”的誓言。如今,淀区水质稳定在Ⅲ类,野生鸟类从2017年的192种增至296种。当望远镜中珍稀的东方白鹳掠过水面,队员在笔记中写道:“当‘绿水青山’从口号变为眼前实景,方懂坚守之重。”

为深入了解城市低碳理念与居民绿色生活, 实践团实地探访“雄安之眼”城市计算中心、“零碳建筑”雄安体育馆及“雄安印象”展览馆,感受“未来之城”的独特魅力与中国城市低碳建设的创新成就。在悦容公园、容东安置区开展的《城市居民低碳生活方式偏好》问卷调研(回收有效问卷百余份)显示:85%的居民首选步行、骑行或公交出行,72%的家庭使用节能家电,68%的受访者关注商品碳足迹标签。数据背后,是低碳理念正从“要我做”向“我要做”悄然转变。

探振兴:产业文化双轮驱动乡村活力

乡村是观察中国发展的生动窗口。实践团见证了从“产业兴村”到“文化富民”的多元路径,感受着乡村振兴的澎湃活力。

在总书记三次考察、嘱托“做好乡村振兴文章”的石家庄塔元庄,曾经的贫困村通过与同福集团“村企共建”,打造了智慧农场、食品加工到电商平台的完整产业链。而在雄安端村镇关城三村,科技与文化则成为振兴双轮。500亩种植基地内,传感器、智能喷头、温控设备构成“智慧系统”。“棚内温湿度、二氧化碳浓度实时监测,数据直达中控室,手机APP远程调控灌溉。”技术员的演示让队员惊叹“靠数据吃饭”已成现实。

从塔元庄的“村企共建”到关城三村的“智慧农业”,从乡愁文化到生态旅游,乡村振兴的路径多元而鲜活,让“农业强、农村美、农民富”的愿景逐步照进现实。

一次实践,一场青春洗礼

“我们深刻体会到,‘双碳’目标绝非抽象概念,它就蕴含在白洋淀的清淤工程中,体现在塔元庄的智慧农场里,更融入每个普通人的节能习惯里。”一位队员的感悟道出此行真谛。

七天的京冀之行,是一次跨越时空的对话,更是一堂行走的思政大课。从正定古城文化传承到塔元庄振兴实践,从西柏坡红色基因到雄安科技赋能,从白洋淀生态治理到非遗与红色文化赓续,每一步都深化了青年学子对“绿色发展”“文化自信”与“时代担当”的深刻理解,激励他们在强国建设、民族复兴的新征程上贡献青春力量。