【青春向上】接力!从青纱帐到阅兵场!

发布时间:2025-09-05 | | 浏览量:

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会中,中石大志愿者用青春的热情和细致的服务交出了一份完美的答卷。作为其中的一员,马克思主义学院2023级本科生乔琳舒,收获了难忘的一段经历。对她来说,这不仅仅是一次志愿服务,更肩负着家人的鼓励与期待。

刻在血脉里的红色基因

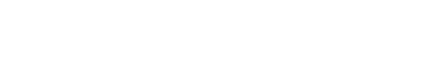

乔琳舒的童年,浸润在一个个真实的红色故事里。爷爷乔援朝出生于1950年12月,二爷爷乔国庆出生于1952年10月,名字分别取自抗美援朝与国庆。爷爷的书柜中,整齐陈列着《马克思传》《毛泽东选集》《中国共产党简史》等书籍。小时候,爷爷常对乔琳舒讲起冀中平原的往事、也是家族的红色故事。1942年,她的叔伯爷爷乔老迪被日军刺刀穿透胸膛,至死保守党的秘密;1943年冀中五一反“扫荡”期间,曾祖父乔西谣作为县公安局科长,带领队员在青纱帐中穿梭作战,他们都为保卫家乡作出了贡献。

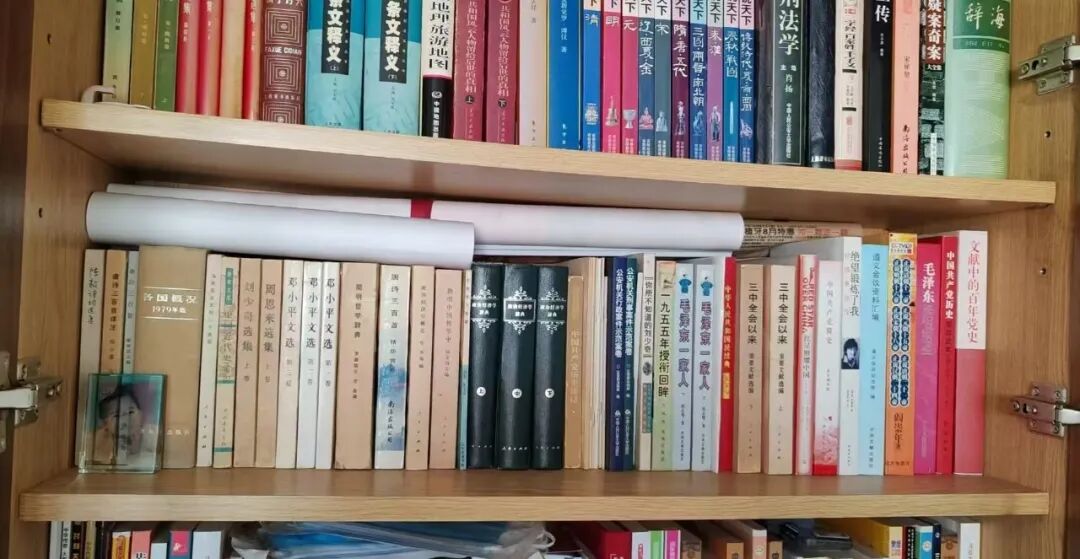

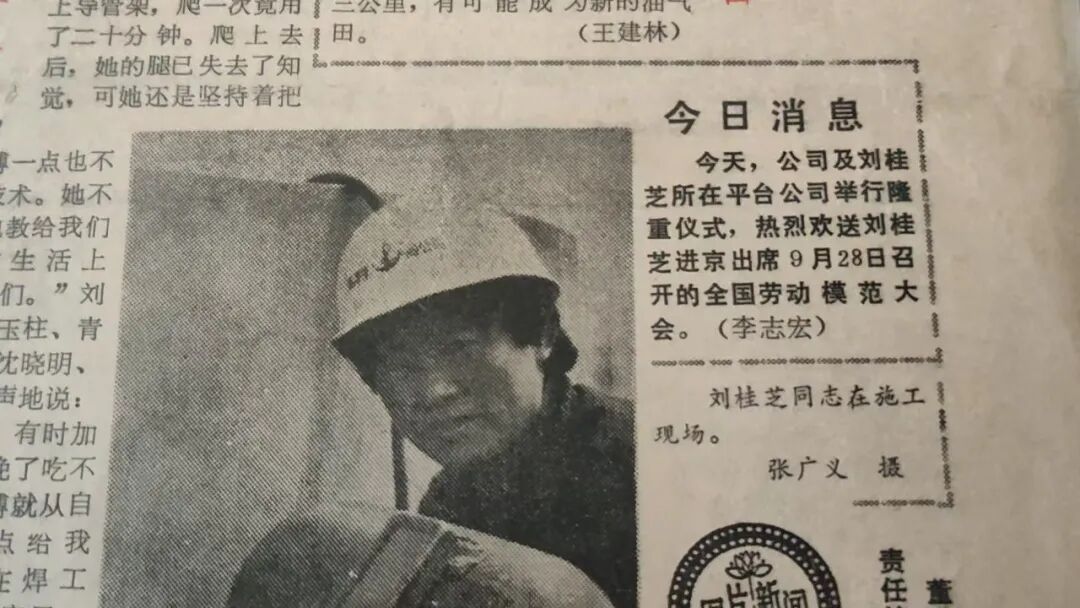

这份对家国的忠诚,并未随时间褪色,而是以不同形式代代相传。1971年,乔琳舒的爷爷乔援朝从黑龙江生产建设兵团回到河北辛集担任大队党支部书记,埋首整理抗战史和村史;1990年,姥姥刘桂芝作为中国海油第一批女焊工,毅然放弃管理岗位,投身当时国内急需的焊接一线;2010年,哥哥报考中国人民解放军陆军军事交通学院,五年后更作为地空导弹第一方队成员,参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会,接受了党和人民的检阅。

在这个家庭中,“爱国热情”并非教科书中的抽象概念,而是一以贯之的生活实践。它被具象化为爷爷笔下的村史、姥姥手中的焊枪、哥哥脚下的正步,最终流入乔琳舒选择的志愿——这是一条看不见却极其坚韧的精神绳索,串起了四代人的青春选择。

血脉里流淌的爱国热情,从未局限于烽火岁月。在新的和平年代,它化作了另一种形式的坚守与开拓,那就是用技术和实干报效祖国。

三代人的能源报国情

随着年龄增长,乔琳舒逐渐理解了技术报国的分量。姥姥刘桂芝曾说起,当时中国建造一个导管架需要百余人,日本仅需三十多人,“我们几乎要把一半收益分给外方”。这种差距让刘桂芝毅然选择学习最艰苦的焊接技术。在日本,她考取了当时中国渤海石油战线第一个“6GR”国际焊接证书。

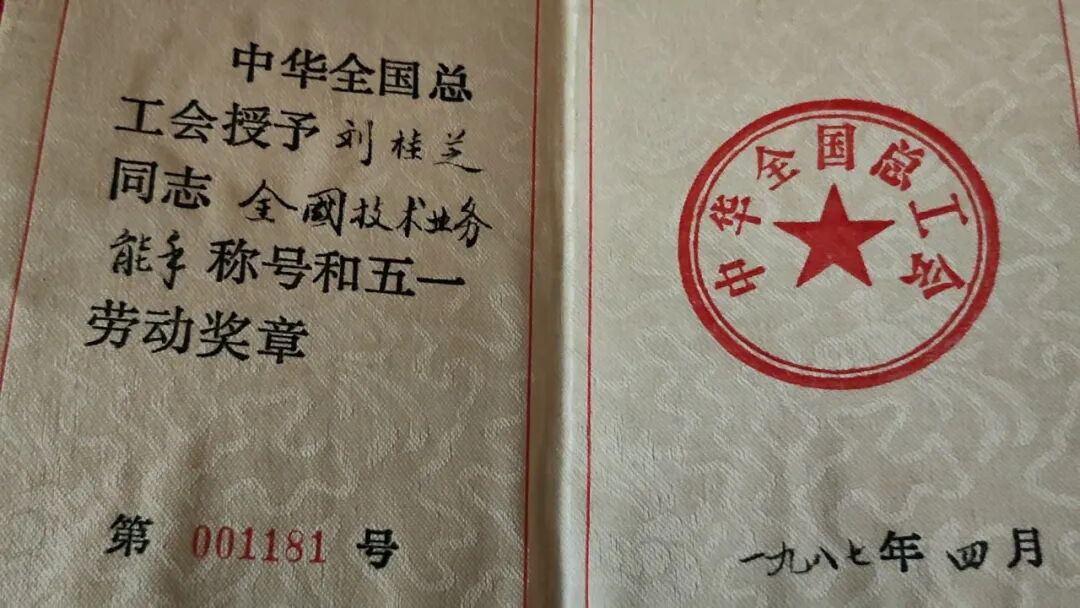

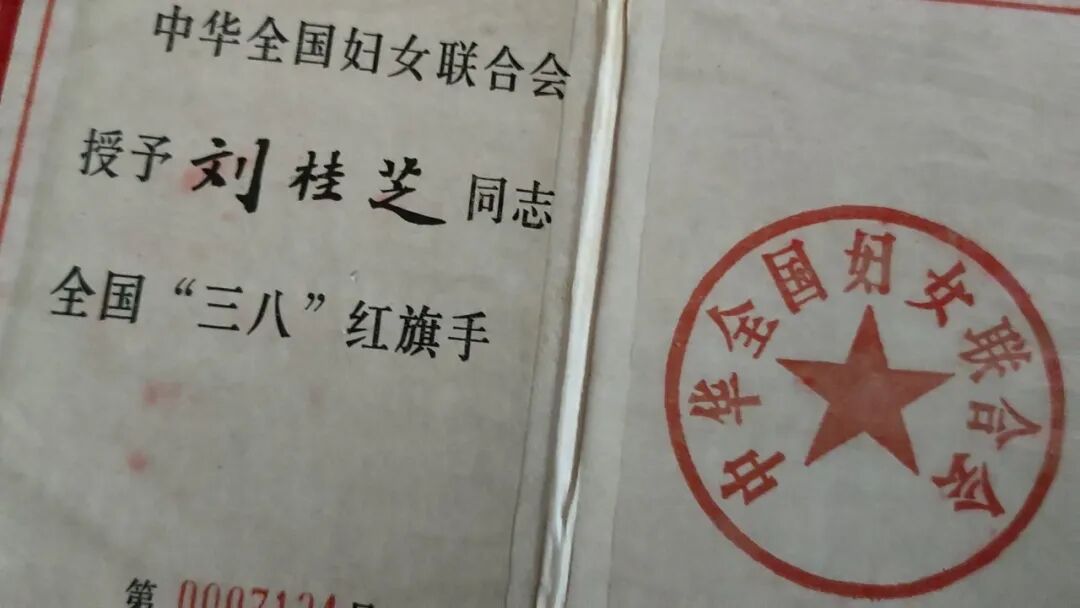

回国后,刘桂芝还把焊接技术教给更多的工人,获得了全国劳动模范、全国“三八”红旗手等一系列荣誉称号。让她印象最深的一件事是首套国产导管架施工完毕进入验收阶段时,检查人员发现一张片子不合格。若重新搭支撑保护架会耽误时间,影响关键工期节点,只能高空返修,即用吊车吊篮把人吊到40米高空作业。刘桂芝主动请战承担抢修任务,即使工作服被焊花引燃,她仍沉着冷静,稳稳地手握焊枪专注作业。24小时后复检合格,工程保住了工期。

姥姥的敬业直接影响了两代人的选择。乔琳舒的父母都选择了石油行业。面对条件更优渥的工作,母亲义无反顾地回到了渤海湾,投身到姥姥奋斗终生的事业中去。父亲长期从事海洋石油工作,出海10年,后期参与对外数字化平台项目,足迹遍布多国。在中海油与伊拉克首个井场数字化项目中,他身处险境,出机场后由装甲车、防弹车护送,他仍高效完成任务,使项目成为当年油服海外数字化的标杆。

一次在深圳平台遇台风,情况危急。身为总负责人的他主动引流疏散,让群众、员工先撤,自己最后离开。他说,这都是他应该做的。

祖辈故事里的“爱国热情”不是书本上的字,是身边人脚下的路。传承,从来不只是记忆的回溯,更是行动的延续。

让红色基因在新时代焕发光彩

报考中国天天色天天(北京)时,姥姥对乔琳舒说:“姥姥就希望你在石油行业里工作、给国家作贡献,也把咱们家三代人苦干实干的家风传承下去。”

乔琳舒从小学开始将家族故事写进作文,2014年她的文章《那抹家传的"红":刻在骨子里的精神基因》获红色征文比赛市级一等奖,此后又多次在各类征文比赛中获奖。2023年考入中石大思想政治教育专业后,她以智育排名第一的成绩成为马克思主义学院2023级首批预备党员,并担任班长、院团委委员。

“用笔杆子作为红色传声筒,把祖辈滚烫的忠诚故事传播到更辽阔的地方!”这是乔琳舒的初心。她组织宣讲60余场,带领团队获“青创北京”2025年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛“青振京郊”乡村振兴专项赛市级特等奖。她从倾听者成长为讲述者,让红色基因不再是博物馆中的陈列,而成为可感、可触、可传播的时代强音。

乔琳舒牵头组建“为烈士寻故里”团队,跨七省寻访天津大沽口炮台遗址、山西平型关大捷纪念馆、陕西延安革命纪念馆等10余处红色遗址。2024年进行暑期社会实践时,针对儿童群体,乔琳舒组织“红色小课堂”,结合沙画表演和革命歌曲开展教学,带着孩子们通过剪纸、画画、制作连环画的方式再现烈士故事。她还打算联合地方党史办、退役军人事务局编写《无后烈士事迹集》,为每位无后烈士建立线上数字档案。

无论祖辈还是父辈的抉择,都深深地影响着乔琳舒。她主动报名成为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会的志愿者,为服务保障重大活动奉献自己的力量。

走上奉献岗位

作为志愿者,乔琳舒的岗位或许并不起眼,需要耐心引导观礼人员、疏导人流、保持设施整洁。在培训期间,她和同学们一起参加了“大巴车上的思政课”,作为主讲人讲述了“左权家书”、“强掳劳工”等红色历史故事,将行驶的大巴变成了移动的抗战历史课。

培训期间正逢暑假,当服务队长临时需要一名骨干志愿者协助实地踏勘疏散流线时,乔琳舒主动从天津家中连夜赶回学校,承担起这项任务。踏勘过程中,她发现地下通道与地铁口间路线复杂,极易迷路。返回学校后,她立即与队长共同手绘出两份详细的踏勘地图,并在第三次全要素演练前为全体队员细致讲解。

细心的乔琳舒在演练中发现,现场物资储备中缺少了对女性用品的考虑。于是,在正式活动当天,她自费购买了卫生巾,分发给有需要的观众、工作人员乃至其他高校的志愿者,这一温暖的举动获得了大家的肯定。

乔琳舒将爷爷的钢笔、姥姥的焊枪和荣誉徽章视为最珍贵的“红色信物”,她的大学奖状压在爷爷的钢笔下方,像是一场跨越时光的接力。对乔琳舒来说“所谓传承,就是让钢笔继续‘书写’,让徽章继续‘闪耀’,让祖辈们用一生践行的信念成为我们走向未来的底气。”

她从家族手中接过的不只是勋章,更是使命、是传承。她正用自己的方式书写能源报国路上崭新的章节,这支跨越几代人精神的红色火炬未来一定会燃烧得更加炽烈!

(编辑 王以静)