【时代新人强国行】中石大 “数往知来,陇韵相传”实践团探寻文化传承与生态发展新路径

发布时间:2025-08-21 | 来源:人工智能学院 | 浏览量:

8月7日至14日,中石大“数往知来,陇韵相传”实践团赴甘肃兰州、武威、古浪、民勤等地,开展非遗文化调研与生态保护实践活动。

凉州鼓韵震山河 千年非遗展新姿

实践团探访国家级非遗项目——凉州攻鼓子。在传承人杨门元的指导下,成员们学习了“骑马蹲裆步”“十字梅花阵”等经典阵型,领悟到攻鼓子背后蕴含的深厚文化内涵。铿锵有力的鼓点在展现生态变迁壮美画卷的同时,也传递着陇原人民世代相传的精神密码。在武威站前广场,实践团与传承人同台演出,通过创新编排将传统技艺与现代元素巧妙相融。

黄河狮舞扬豪情 北狮技艺焕新生

在兰州北狮传承基地,第三代传承人柴宗峰展示了狮头制作工艺,分享了北狮文化“以形传神、以舞喻志”的艺术精髓。成员们学习了扎制技艺,体验了高台腾跃等表演动作,了解了这项古老技艺的新时代传承,深刻认识到,非遗保护要守住文化根脉,更要激发创新活力。团队成员记录技艺渊源与传承故事,让北狮精髓随图文视频广泛传播;捕捉训练细节与匠心瞬间,让传承艰辛借纪实短片直抵人心;通过鲜活分享,让年轻群体走近、了解非遗。

巧手剪出绿洲梦 非遗技艺传新声

“剪纸不仅是手艺,更是民勤人记录生活、传递智慧的文化密码。”在民勤县,市级剪纸代表性传承人甘正业讲解了民勤剪纸“以剪代笔、以纸传情”的艺术特色,指导成员创作“麦草方格”“梭梭苗”等主题作品。一张张红纸经过折叠、剪刻,化作栩栩如生的治沙图景。实践团策划线上线下宣传活动,通过走访民勤敬老院、发布微信推送等方式,让剪纸艺术成为传播生态理念的新载体。

蓝白匠心凝古韵 枯木新魂启今朝

实践团深入兰州仁寿山非物质文化遗产传习基地。在扎染工坊,省级非遗传承人管兰欣展示了“扎、染、晒”等传统工序,成员们亲身体验从扎花定型到浸染氧化的全过程。蓝白相间的纹样在布料上自然晕染,每一件作品都是传统智慧与现代审美的完美融合。团队还探访了市级根雕传承人甘博,感受“化腐朽为神奇”的艺术哲学。甘博以刀为笔,依形就势,将枯木雕琢成游龙、隐士等栩栩如生的作品。他深耕技艺二十余年,创办根雕艺术馆,培养年轻匠人,让这门千年非遗在新时代焕发生机。

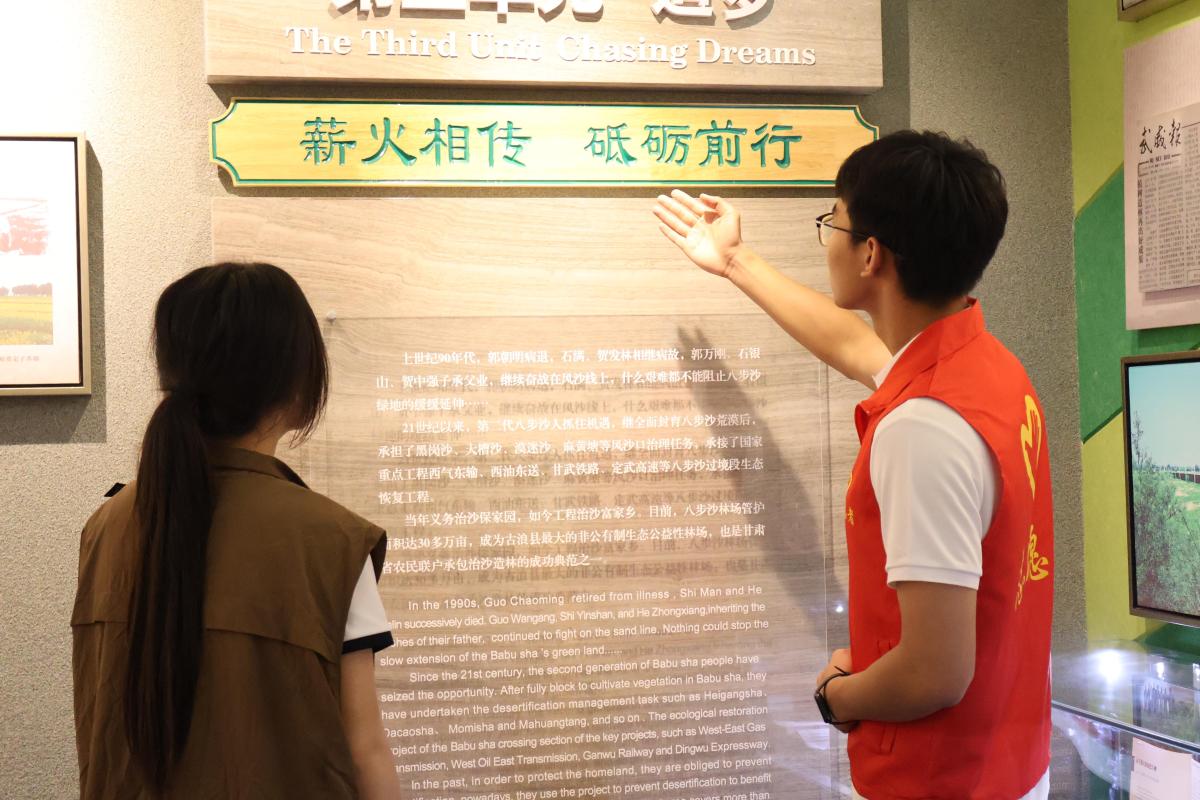

绿梦深耕锁黄沙 三代坚守谱新篇

实践团深入民勤、古浪两地,感悟陇原人民守护绿色的精神传承。在民勤防风治沙纪念馆,成员们从“沙进人退”到“人进沙退”的历史变迁中,看到了几代治沙人的奋斗足迹;在八步沙六老汉治沙纪念馆,锈蚀的铁锹、泛黄的老照片生动讲述着三代人将荒漠变绿洲的感人故事。“进取、创业、奉献、务实”的治沙精神,与非遗传承人的匠心精神交相辉映,让成员们深刻认识到文化传承与生态保护的内在统一。实践团成员担任志愿讲解员,向游客传递治沙人的绿色信念,将生态保护的种子深深扎根心田。

从凉州的千年鼓韵到黄河之滨的狮舞,从扎染的蓝白之韵到根雕的枯木新生,从民勤的生态剪纸到八步沙的治沙实践,成员们亲身体验了非遗技艺的匠心传承,深刻感悟了生态保护的艰辛历程,见证了传统文化与现代发展理念的共生共荣。实践团将以非遗传承人的匠心精神和治沙人的执着坚守为指引,把实践所得转化为守护文化根脉的实际行动,积极探索文化传承与生态保护的创新路径,在新时代征程中为非遗保护与绿色发展贡献青春力量。

(编辑 李煜)