近日,我院王俊辉副教授依托油气资源与工程全国重点实验室下属的沉积水槽实验室,围绕大陆架的形成过程,联合长崎大学Tetsuji Muto教授合作完成的论文《Autogenic Curvature of Transgressive Shelf Profiles》发表在自然指数期刊《Geophysical Research Letters》。中国天天色天天(北京)油气资源与工程全国重点实验室和地球科学学院为第一完成单位。

大陆架是大陆延伸并淹没于海洋之下的部分。作为连接陆地与远洋的纽带,大陆架地区水动力类型多样,沉积作用复杂。在地球漫长的历史进程中,随着海侵与海退交替进行,大陆架周期性扩张与萎缩,不断被沉积物充填,形成了巨厚的地层。无论是研究现代还是古代的大陆架,其剖面形态都是重要的考虑因素。一方面,大陆架的陡缓控制着浅海的水深变化梯度,进而影响着区域上的物理化学过程和沉积作用;另一方面,对于古代大陆架而言,它本身形成重要的地层界面,它的陡缓决定着沉积充填过程和地层叠置样式。

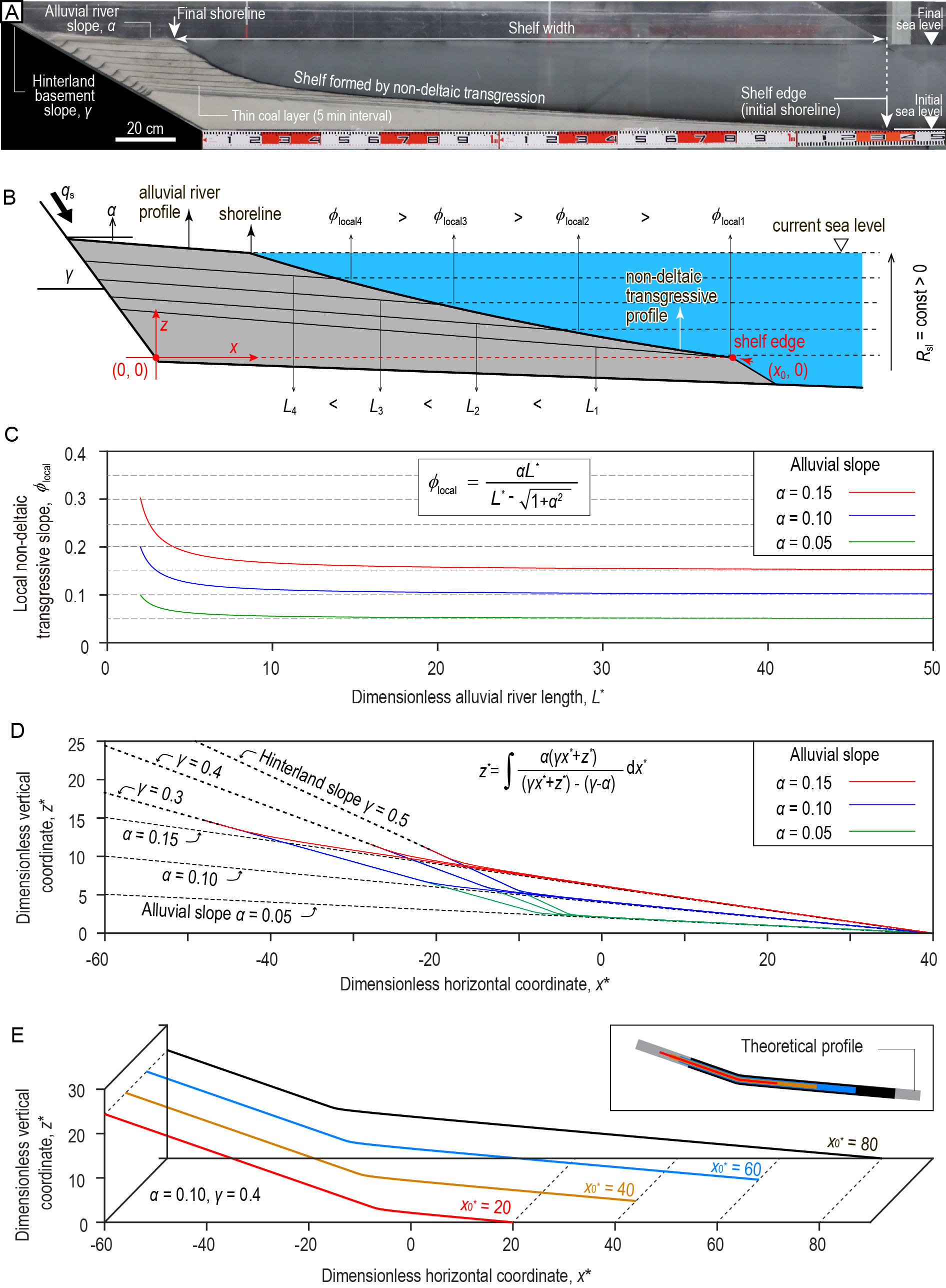

实验发现,当陆地冲积体系(如河流-三角洲体系)的长度超过临界值,海侵过程将不伴随前积层的发育,由于此时整个沉积体系不具有典型三角洲的三层结构,称这种海侵为非三角洲型海侵。在非三角洲型海侵过程中,整个冲积体系向陆退积、长度缩短、沉积速率增加,所形成的大陆架因此表现为向陆地方向变陡的特征。这是沉积体系响应于外部驱动条件的自我调整机制——当海平面上升速率、沉积物供给速率等外部驱动作用保持不变,这种自我调整过程是唯一确定的,大陆架的剖面形态也是唯一确定的。研究进一步推导了稳定外部驱动条件下大陆架剖面的理论解,并在实验室和自然界得到验证。研究还表明,外部驱动条件的改变将造成大陆架的剖面形态发生改变。因此,通过分析大陆架的剖面形态,可能恢复古代沉积与地层充填过程中驱动作用的变化情况。

该论文获国家自然科学基金(42172108)、中国科学院重大科技任务(THEMSIE04010101)的联合资助。

论文链接:http://doi.org/10.1029/2024GL114460