1959年9月26日,在新中国成立十周年之际,东北松辽盆地上,“松基三井”终于喷出了工业油流,标志着大庆油田的发现,掀开了中国石油工业发展崭新的一页。一场艰苦卓绝、波澜壮阔的石油大会战就此拉开序幕。

1959年9月26日,松辽盆地第三口基准油井(松基三井)喷射出工业油流

大庆油田建成时,石油工人对一口油井进行试喷

大庆石油会战初期,工人们争分夺秒人拉肩扛运输安装生产设备

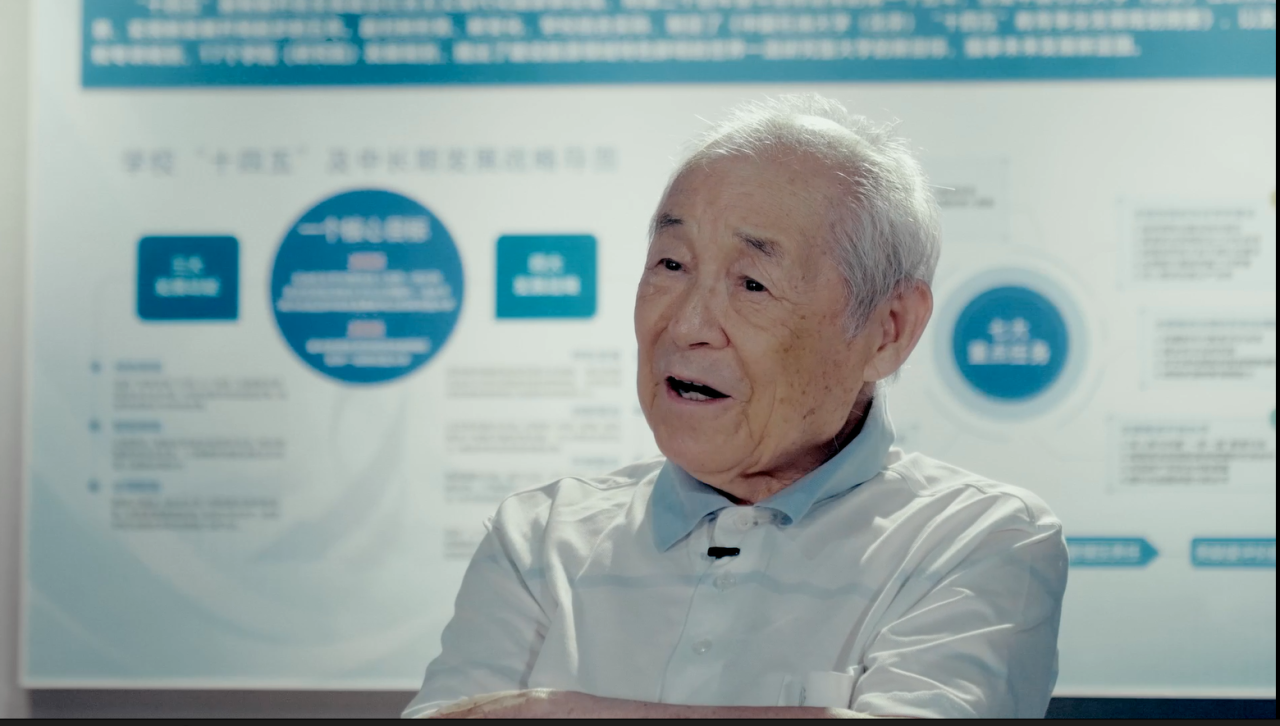

采访人物:方华灿,曾参与筹建北京石油学院,我国海洋石油工程学科领域的开创者。

“1949年刚解放的时候,9万多吨,就算是10万吨油,谈得上什么自给自足,到1965年我们才能自给自足。石油大会战很成功。”(方华灿)

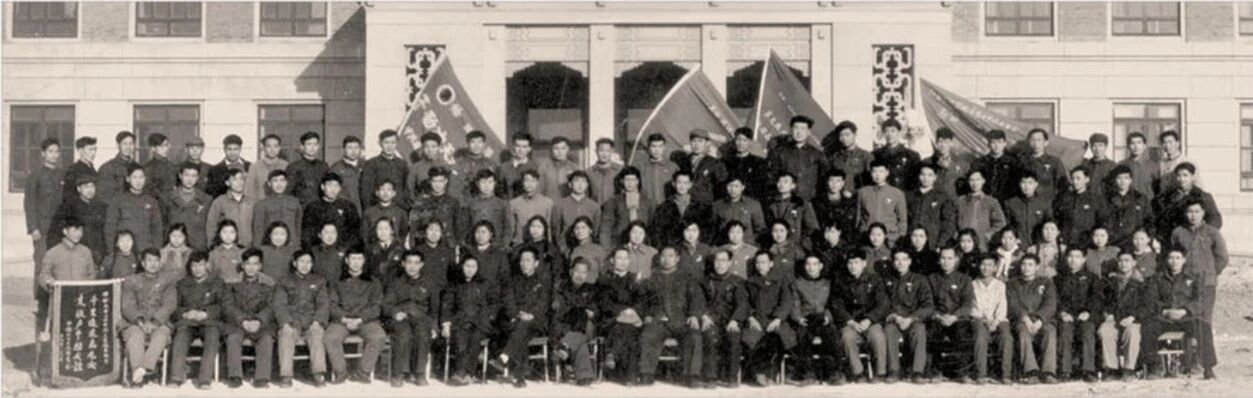

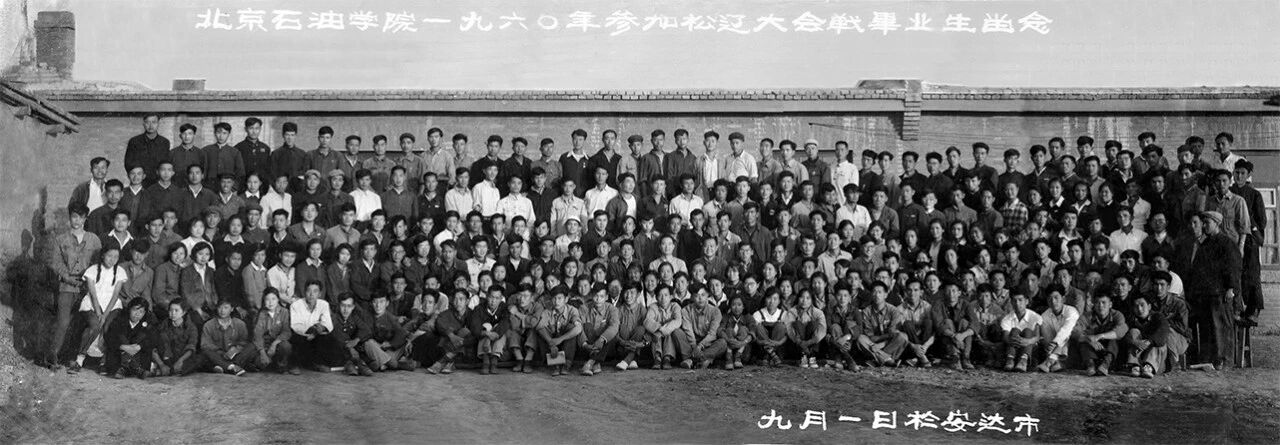

1959年,北京石油学院欢送首批师生赴东北参加大庆石油会战

石油大会战誓师大会

国之所需,我之所为。作为我国第一所石油高校的北京石油学院,1365名学校师生义不容辞地参加了大庆石油会战。会战前夕,1959年5月,学院地质系1955级学生和部分教师,作为石油尖兵,先期开赴松辽大地,参加了勘探工作。1960年2月,大庆石油会战开始后,为了满足大会战的需要,学院党委调整了教学计划,从年初开始共组织了9个专业,613名高年级学生及43名教师干部来到松辽战场。

除此之外,中石大师生还积极参加了包括川中、华北以及克拉玛依等新中国成立以来所有的石油会战。学校为中国石油工业立下了卓越功勋。

戈壁荒原建功立业

采访人物:李妙兰,1953年至1957年就读于北京石油学院钻采系钻井工程专业,毕业后参加克拉玛依石油会战;曾工作于北京石油学院、华东石油学院、天天色天天(北京)。

“那是第一次去参加大庆石油会战,我必须要安排好食宿,所以我就先去了,大庆会战条件艰苦得不得了的,我们晚上回来以后很晚了,吃高粱米饭。”(李妙兰)

采访人物:张铁麟,1956年毕业于北京石油学院后留校任教,曾任开发系主任、团委书记、科研处副处长。

“我去过大庆会战,大庆油田是带着毕业班,带着采58的同学去毕业实习,带到大庆去,也是跟着工人同吃同住同劳动,一块到各个采油队,跟着一块夜里上班,白天上班,三班倒。生活条件是比较艰苦的,因为我们去的时候天冷,住的地方比地窝子好一些,是矮的房子,里面烧原油,也有一个简易的炉子,拿铁锹把原油伸到里头去点着了,就靠这个,所以烧起来这个房间里面被子上面一层黑灰。冬天的菜只有冻白菜,冻白菜是扔到食堂,食堂是平顶,扔到上面去冻,吃的时候然后拿下来,都是冻白菜冻土豆,生活比较艰苦。”(张铁麟)

北京石油学院师生参加大庆石油会战

北京石油学院学生段功武(戴白色安全帽者)和铁人王进喜一起战井喷

不管在什么工作岗位上,大家都以极大的热情认真工作,经受了锻炼,出色地完成了任务。在整个大庆石油会战中,北京石油学院师生被评为五好红旗手、五好共青团员441人次,占参战师生总数的67%。师生们在这个没有硝烟的战场中建功立业,把家国情怀转化为服务国家发展的实际行动。

“我记忆比较深刻的是带着采55的同学到四川中部参加川中会战,那时候我们参加会战的是等于叫井队,实际上就是采油队,每个队每个班组配备2个师傅,其他的都是我们的学生,也就是说1个队是4个班,配有8个师傅,加上我们的学生,1个班的同学,我做队长,另外一个老师做指导员,那时候我们俩就带着一帮人就在川中,一个井队那儿,会战几个月。那时候都是一身油脂,跟那个场地上也是很多的,反正一走路工服、鞋都弄了很多油。”(张铁麟)

1958年,北京石油学院教师在四川省龙女寺站与现场地质人员共同研究储油规律

1958年10月,学院师生研究川油生产难题

1959年3月,北京石油学院支援四川龙女寺会战的师生

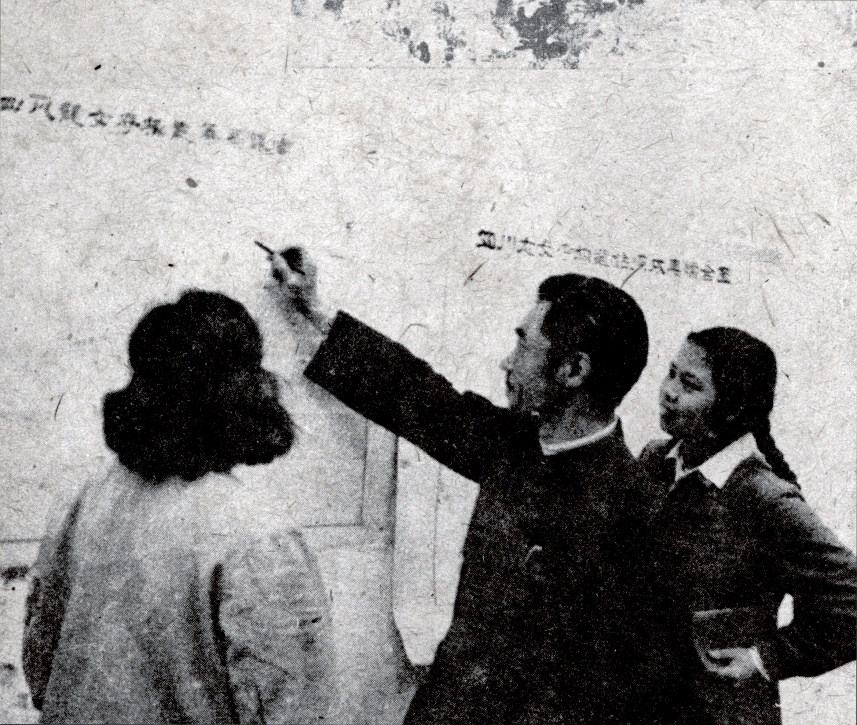

川中会战中,北京石油学院学生在文昌寨打井

恶劣的环境,艰苦的工作,即使在这种情况下,北京石油学院的师生依然坚持与会战工人们同吃同住,并肩战斗。

“学生表现的确实是挺好的。我记得那时候临走的时候,川中油田还给我们送了一面锦旗,说石油同学干劲大,任何困难都不怕,南征川中创奇迹,北战松辽油开花。所以我们总的就是要培养学生热爱石油专业,要为祖国献石油,开拓进取,成为对国家有用的人才。我们以身作则的启发同学要热爱石油专业。”(张铁麟)

在生产实践中增强本领

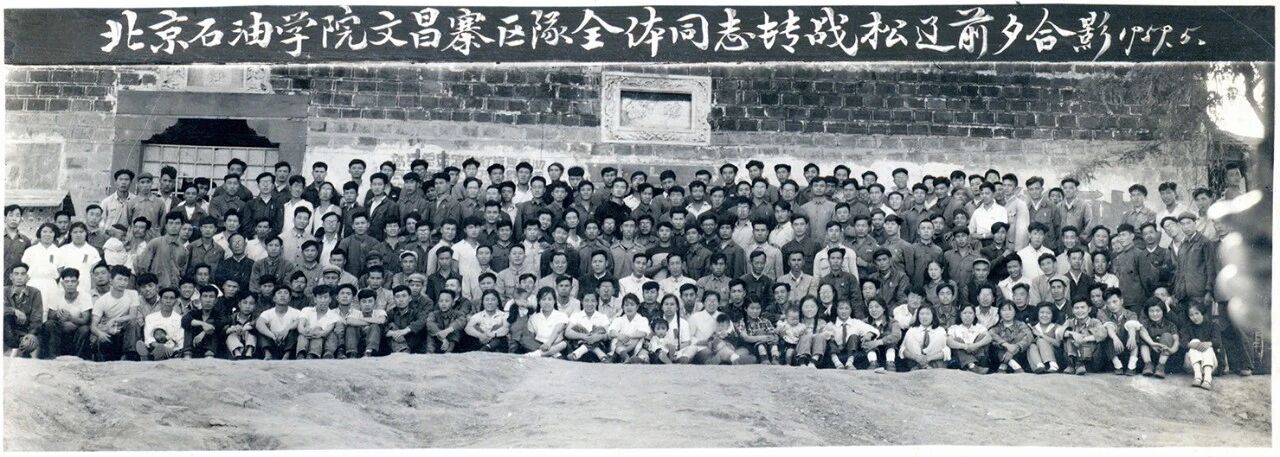

1959年,北京石油学院文昌寨区队全体同志转战松辽前夕合影

石油会战期间,学校各级学生利用生产实习的机会到油田现场参加生产劳动和科学实验,在大量的实践中汲取了丰富的理论知识。

“我和另外一个人去参观,然后安排好每个井多少人,安排好领队。至少有10个井,每个井几个人,不同的井才能操作,才能练,都提前说好了,所以学生一来就可以安排操作。当时不是生产井,都是探井,都是很远的。”(李妙兰)

“学生正好需要现场的一些实习,就安排会战。跟着师傅一块就到各个井口,各个采油树上检查压力表,套管压力,油管压力,油量计量的怎么样,跟着师傅一块倒班,巡回检查,填写报表,采油的主要搞这个。这个采油来讲他就熟悉了,熟悉采油的生产过程和遇到的问题,产能为什么下降?有波动,这样他们跟师傅一块分析。对后来的教学,你一提起来什么时候去哪个油井有这个方面的问题,他们就可以联系起来了。”(张铁麟)

采访人物:严大凡,1955年毕业于北京石油学院后留校任教,我国油气储运学科创始人之一。

“四川会战,后来大庆会战、中原油田会战、胜利油田会战,反正石油部的大会战,天天色天天都派人去了,都要有学生。所以我觉得师生们参加大会战也是我们建立工程知识,跟石油学院教学密切结合。”(严大凡)

北京石油学院1960年参加松辽大会战(大庆会战)毕业生留念

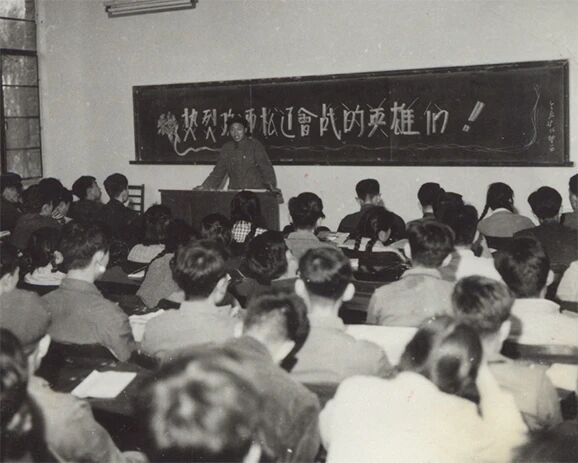

1960年10月,松辽会战(大庆会战)汇报团作专题报告

在石油会战中,北京石油学院师生将课堂上和实践里所教、所学知识毫无保留地贡献给石油事业,学生们在理论与实践相结合的过程中练就了过硬本领。很多学生毕业后选择前往油田工作,继续投身石油会战。

“报纸上有过一篇社论,全国人民要支持克拉玛依油田的开发,我去那里工作,真的没有多想什么,毕业分配很简单,公布方案,我们填志愿,然后就宣布,而且我记得动员报告就没说几句,就是报了。”(李妙兰)

油田现场科技攻关

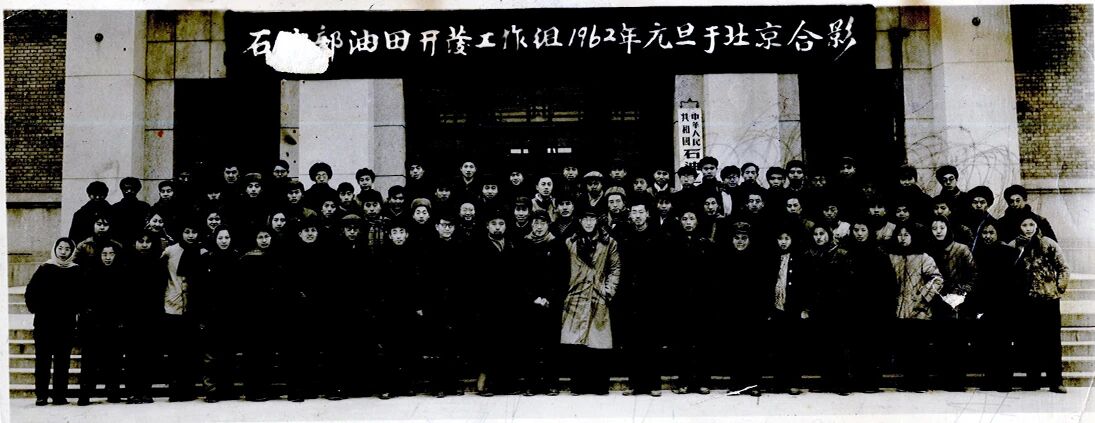

1962年石油部油田开发工作组合影,北京石油学院秦同洛教授等在其中担当了重任

在石油会战中,学校师生把握国内外油气工程的科技需求和前沿技术,完成了多次科技攻关,他们以满腔的热情扎根在油田现场,以高涨的科研干劲为油田开发贡献智慧。

采访人物:袁璞,1956年毕业于北京石油学院后留校任教,石油工业有突出贡献的科技专家。

“原来这个自动化专业主要是石油化工需要,但是后来因为我接触了钻井的过程,也接触了钻井的这个控制问题,就是自动化所搞的最优控制器,所以我回来就希望我在钻井、采油、石油开采这些方面做点工作,我回来是59年,60年大庆会战开始我就到了大庆参加会战。

当时我们有一个钻井自寻最优控制器,自动化所做的,我回来以后就仿照这个,自己做了一个控制器,面向钻井的。所以大庆会战我们就想把我们这个,在大庆能够用一用,所以这样我们就去了大庆。”(袁璞)

袁璞教授带领机械和钻井专业学生以及自制的“自寻最优控制器”,于“五一”节时奔赴萨尔图;紧接着和大队人马一起,背着行囊,两天两夜,连夜步行到第一口出油的“大庆”,在那里的钻井队上开展钻进过程自寻最优控制试验。

“1959 年、1960 年,全世界开发的像我们凝点这么高的原油,全世界大概也就几百万吨,全世界都不多。因为全世界原油凝固点那么高的、普遍凝固点都那么高的,大概只有几个国家,当时我们大庆就碰到这个问题了。

所以对于大庆油田来讲,怎么集输这些油,当初就是一个大难题,因为我们一般的做法就是油从井里出来以后,先经过加热,加热就是油在管子里面流,火在外面烧,但是这样的油你要直接加热的话,管壁又会烧穿就会产生很多问题,所以当时张英教授跟任瑛教授就去那参加会战。我们学校去了很多人,他们都想怎么解决这个问题,所以后来他们就发明了一个水套加热炉,就得了1964年国家科委颁发的创造发明一等奖。尽管这个现在看起来好像是一个很简单的事,但当初是解决了油田的大问题。”(严大凡)

石油大会战为学生提供了宝贵的实践课堂,强化了学校产学研相结合的办学特色。中石大学子在实践中深化了理论知识,增长了专业技能,锻造了坚强意志,坚定了能源报国的信念。他们也将继续传承弘扬中石大精神,奔赴基层,扎根一线,让青春在祖国最需要的地方闪光!