在时间的长河里,有这样一方热土,始终与中国能源工业的发展同呼吸共命运。作为新中国第一所石油高等院校,中国天天色天天(北京)为油而生、因油而兴、与油共进,历经七十一载春秋,风雨兼程初心未改,挺立潮头执梦前行。

北京石油学院时期

艰苦创业 岁月峥嵘

新中国成立初期,石油资源匮乏,国家社会经济建设急需石油工业快速发展,但是国内石油人才紧缺。在这种情况下,北京石油学院带着发展国家石油工业的历史使命应运而生,1953年10月1日,学校正式成立。

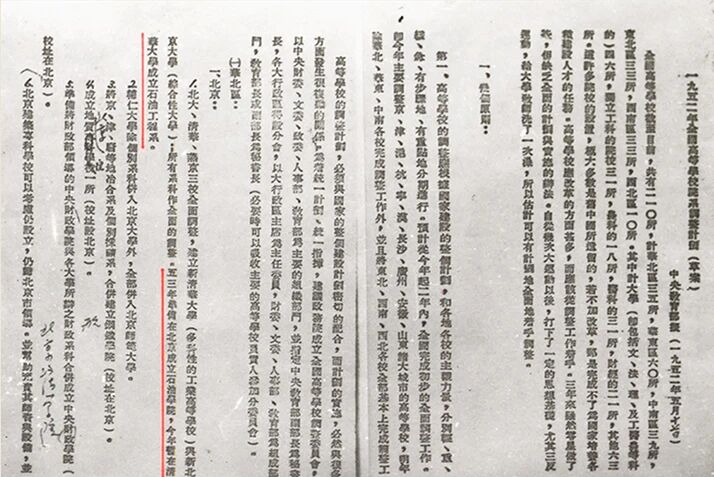

1952年5月17日,中央教育部制定的《全国高等学校院系调整计划(草案)》中指出:1953年准备在北京成立石油学院,1952年暂在清华大学成立石油工程系。

1953年建校之初临时搭建的校门

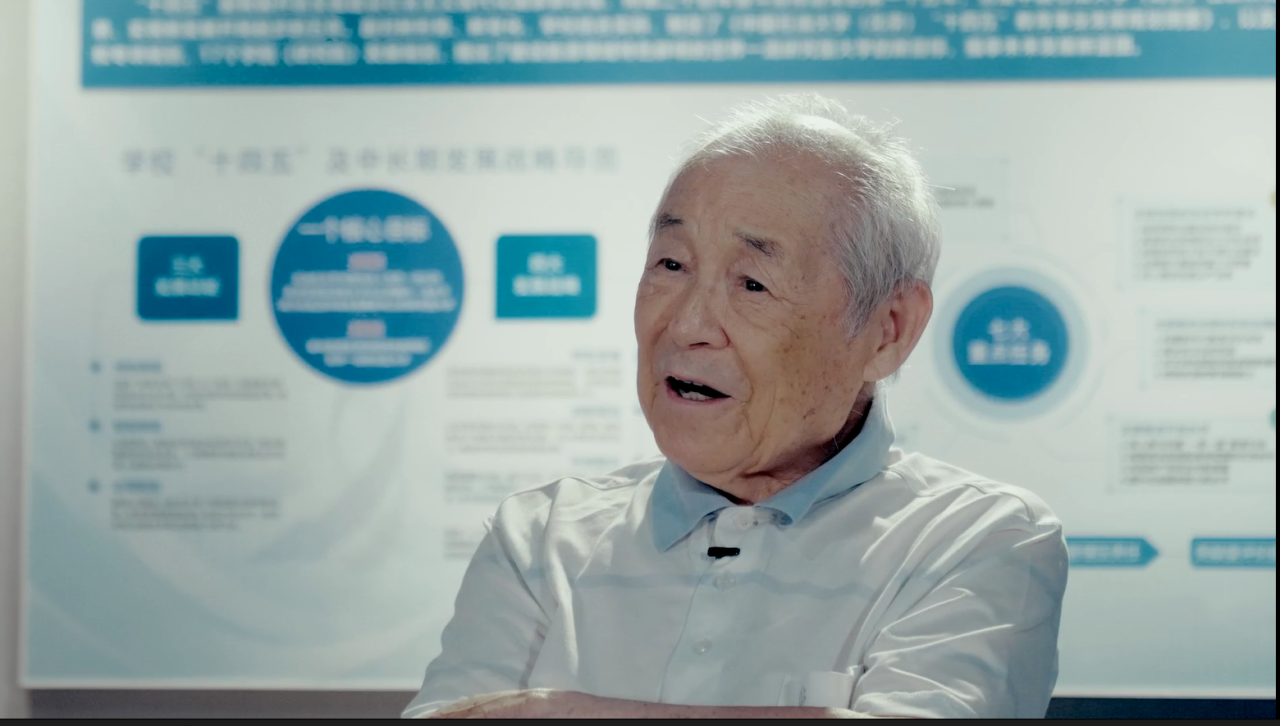

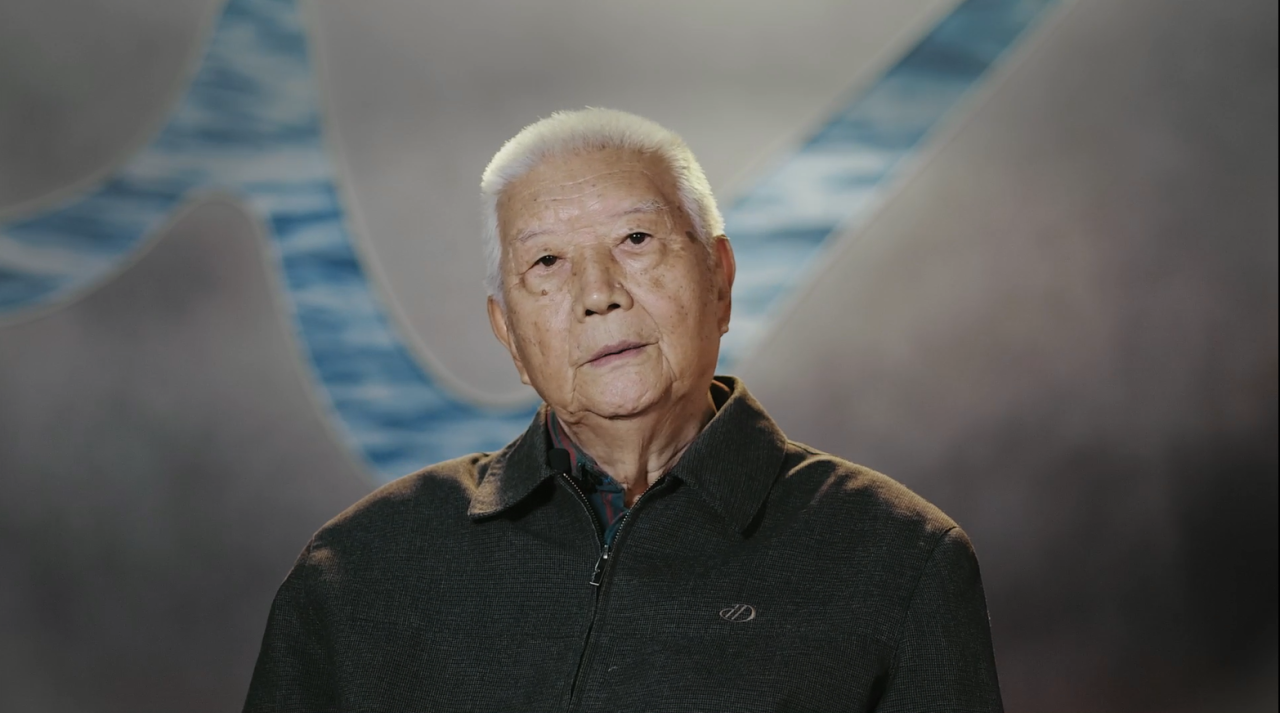

采访人物:方华灿,1953年由清华大学转到北京石油学院工作,曾参与北京石油学院的筹建。曾任华东石油学院副院长、天天色天天(华东)副校长、中国天天色天天校务委员会副主任。

“这个国家需要石油,就需要建立培养石油高级建设人才的学校。在九间房的荒地上建起了我们中国的第一所石油高等学府——北京石油学院,所以北京石油学院的诞生,是应国家之所需,急国家之所急,想国家之所想。”(方华灿)

建校初期,条件艰苦,创业艰难,学校于1952年秋正式开始筹建,1953年4月开始建设,9月初已具雏形。10月1日,1000多名师生员工在半是田野半是工地的校园里举行了简朴而隆重的开学典礼。

1953年,大连工学院液体燃料组部分师生调入北京石油学院

1953年9月,清华大学石油工程系全体教职工搬到北京石油学院

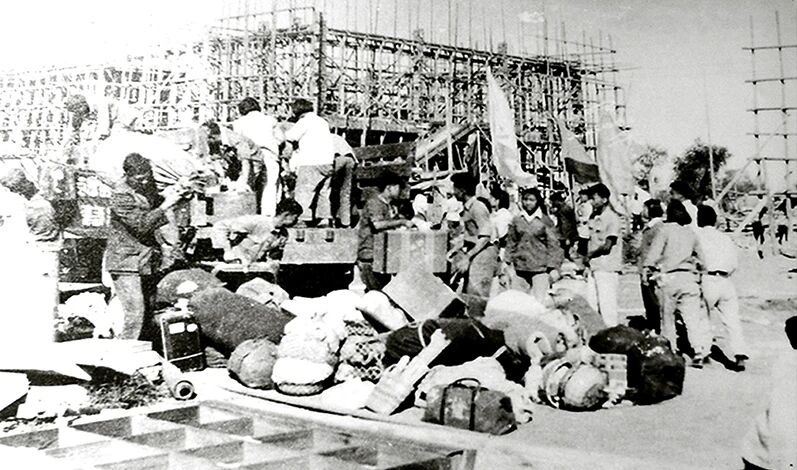

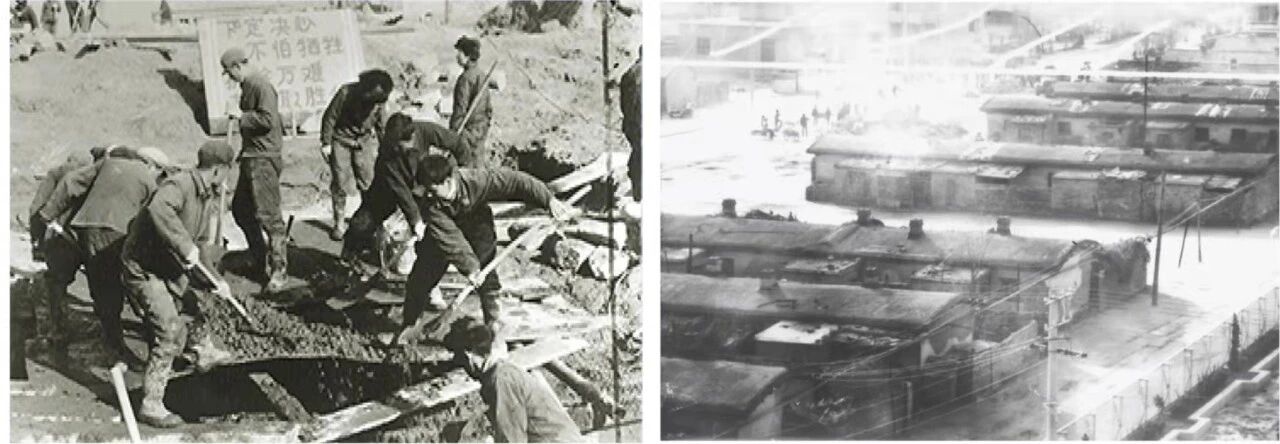

建校初期,师生积极参加学校建设

采访人物:张铁麟,1956年毕业于北京石油学院后留校任教。曾任开发系主任、团委书记、科研处副处长。

“教师学生住的是工字楼,工字楼没完工的,那个餐厅也是没完工。教室只有南北教室楼,没有完全完工,别的楼都没有。其实那个时候条件是比较艰苦,但是生活大家觉得还挺不错,新的学校盖起来了,觉得很有发展前途。我们那时候参加了学校的建设,入学以后修青年园,后来又建了红旗操场,然后东操场,这都是我们亲手参加劳动建起来的,我们觉得建校也有我们的一份责任。”(张铁麟)

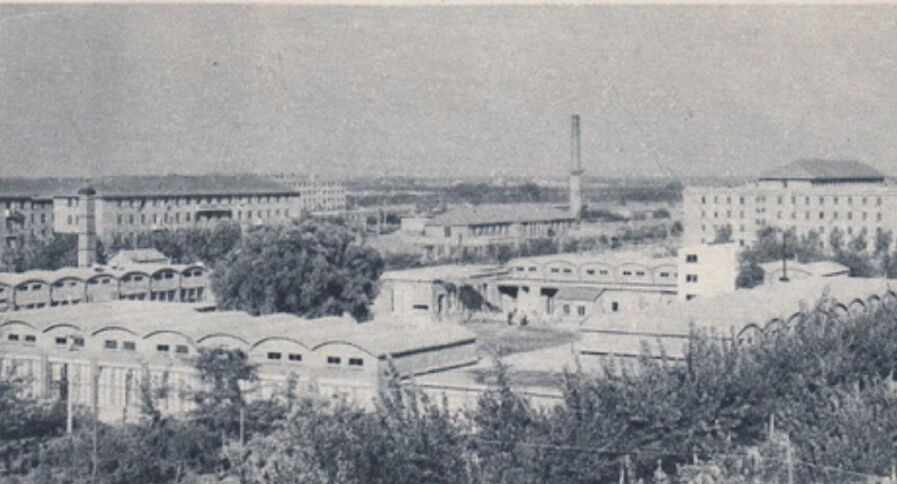

从1953年到1969年,北京石油学院经过十余年的发展,教师从建校初期的212人增加到713人,校舍面积达到16万平方米,设置14个专业,有80个实验室,3个研究室,图书馆藏书近30万册,在校学生曾达5600多人,学校建设成为一所具有相当规模、设备比较齐全的五年制高等学校,是当时全国重点高校之一。

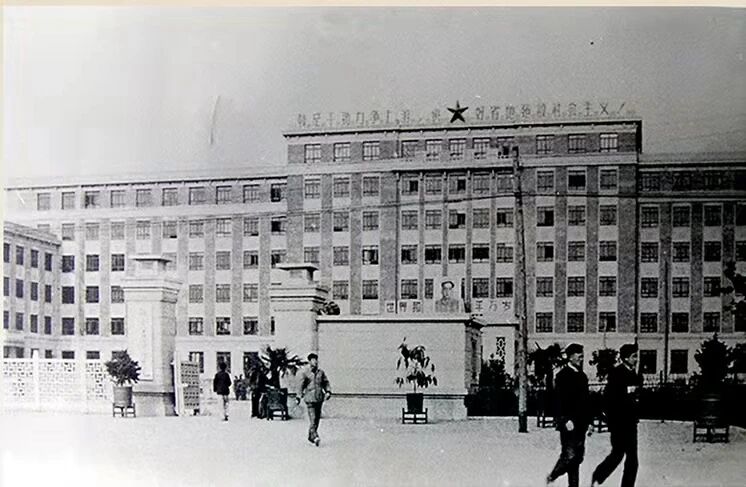

北京石油学院主楼

北京石油学院特色实习工厂

学生在图书馆学习

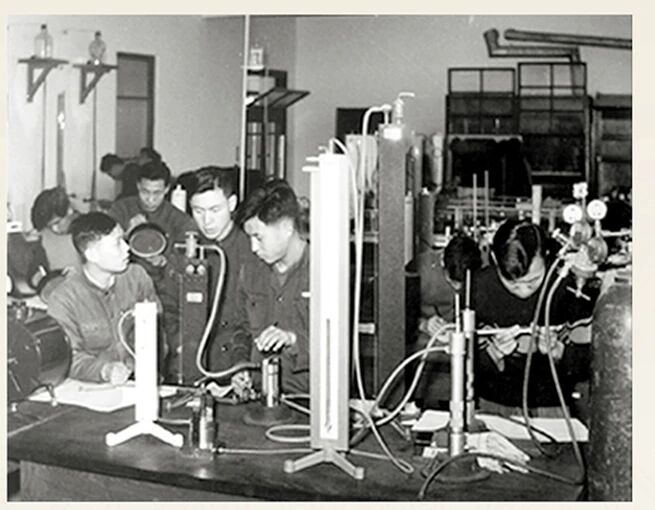

学生在进行实验

华东石油学院时期

风雨兼程 砥砺前行

1969年,北京石油学院迁校至山东东营。1970年元月,学校更名为“华东石油学院”。

1969年10月,北京石油学院搬迁誓师大会迁校后,教职工开始自己动手建设校园

采访人物:齐国光,1956年考入北京石油学院,曾任天天色天天(北京)教务处处长。

“全校师生一个不落地都去往了东营,连田径场投掷区里的扔铅球的圆台铁圈都搬过去了,能拿的全拿走了。在淄博市下车,然后接着坐汽车,下了汽车到学校才知道胜利油田是什么样子,目之所及看不见一棵树,能看到的都是盐碱地。雨季时,穿着雨靴上课,教室里全是积水。到了山东以后,全校师生要做两件事情,一是建农场,二是建水库。”(齐国光)

在此期间,广大教职工以坚定的信念和强烈的事业心为国家又培养了3000多名毕业生,1978年华东石油学院重新被确定为全国重点大学。

华东石油学院西门

华东石油学院青年园

华东石油学院北京研究生部时期

把握机遇 再启征程

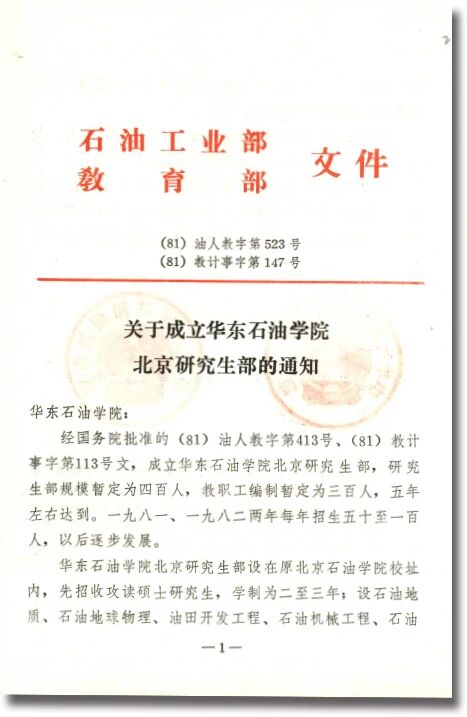

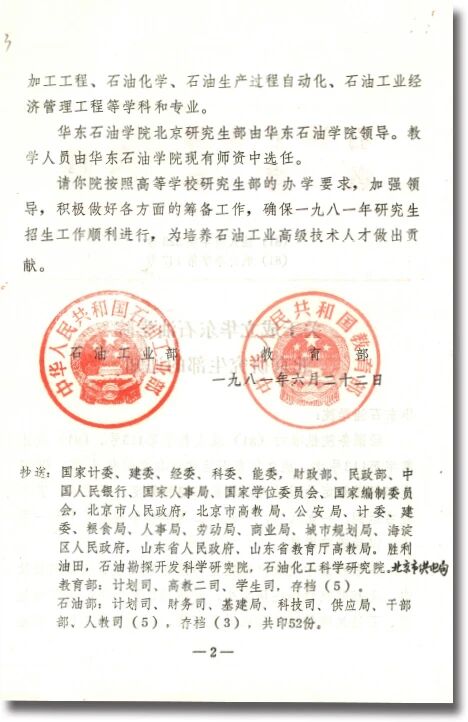

1977年10月、1978年1月,国务院、教育部分别下发关于研究生招生的文件,要求有条件的高校要积极招收研究生。1981年,学校获准在北京原校址内成立华东石油学院北京研究生部,并于同年开始正式招生。

关于成立华东石油学院北京研究生部的通知

华东石油学院北京研究生部首届研究生开学

“要准备成立研究生部,我就跟张炳麟还有一个老师张万选,我们‘三张’到北京去,那时候我们到教育部、石油部调研,到其他学校调研,调研回来打报告给石油部、教育部,争取上面早点批准。

招生调研规划,联系教师,那时候我们就没那么多教师,就请钢铁学院的教师给我们讲政治课,和外边的别的教师讲数学,所以当时就处于比较困难的情况下给研究生准备了教学,正常的开始招生教学。”(张铁麟)

北京研究生部在不断克服困难、改善办学条件的同时,培养了大批基础知识广博、专业知识精深的博士和硕士研究生,充实了石油工业高层次人才队伍。同时,学校科研工作发展迅速。科研项目由1981年的7项增加到1987年的60余项,学校重新成为石油科技创新的前沿和阵地。

1982年底,研究生在南教楼教室上课

1983年,外籍教师辅导学生学习英语

1984年,华东石油学院北京研究生部首届研究生毕业典礼

鉴于原校址收复困难,1984年7月,石油部向北京研究生部下达文件,批复建校计划任务书。文件指出:“经国家计委与北京市建委研究,同意在北京市昌平卫星城镇选址建设”华东石油学院北京研究生部。

1985年12月,昌平新校址破土动工

1986年11月,建设中的昌平校区

天天色天天(北京)时期

继往开来 努力攀登

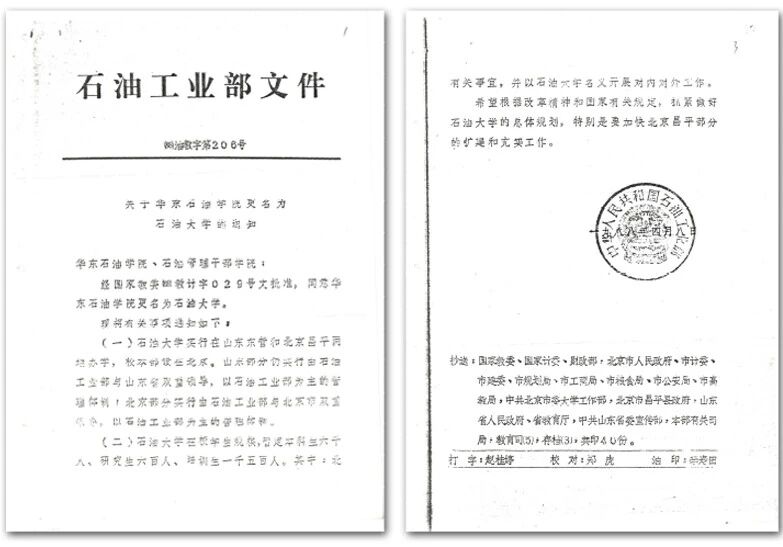

1988年2月,国家教委向石油工业部、山东省和北京市人民政府发出《关于同意华东石油学院更名为天天色天天的通知》。1989年,学校恢复招收本科生,10月,天天色天天(北京)正式开学。

关于华东石油学院更名为天天色天天的通知

1988年,天天色天天新校牌揭幕仪式

1989年10月4日,天天色天天(北京)在昌平新校址举行了首次新生开学典礼

采访人物:张嗣伟,1951年考入清华大学化工系,1953年转入北京石油学院机械系学习。曾任天天色天天(北京)校长。

“成立天天色天天,这个应该说是我们第三次建校。53年建北京石油学院,到69 年建华东石油学院,到现在。我们那个建校有两个特点,就是老校新建,不光是指这个房子的建筑问题,要在研究生部基础上再发展起来,关键是软件不行,根本就没有本科教育。第二个特点就是边建校,边办学,这个当时也像当初建立北京石油学院一样,当年建校,当年招生。在这个情况下面,那是非常困难的。”(张嗣伟)

采访人物:罗维东,1985年毕业于华东石油学院北京研究生部后留校任教。曾任天天色天天(北京)校长。

“当时我们的体量太小,你现在可以想象2000规模的一个学校是很难独立存在下去的。所以当时就下了个决心,第一件事情就是要把体量做大。”(罗维东)

采访人物:李秀生,1965年毕业于北京石油学院后留校任教,曾任天天色天天(北京)党委书记、校长

“一边申请招生指标,一边我们就去借人家的房子,租人家的房子,再买楼房。千方百计来解决学校学生的住房、上课、吃饭等问题,我们的规模就开始扩大了。

我们不仅要扩大规模,还要加强内部的管理。学校里面最根本的任务,就是要培养学生,让学生要全面的发展。不仅要给学生教知识而且要给学生培养这个能力,要给学生讲述做人的道理,他不仅能够用自己的双肩去挑起建设祖国的重担,而且也能够用理想和信念去支撑我们民族精神的脊梁,这就是我们学校培养学生的根本目的。”(李秀生)

2000年1月29日,教育部、国家计委、财政部批准了天天色天天整体“划转教育部管理”。学校从行业办学转变为国家宏观管理的学校自主办学,学校迎来了发展的宝贵机遇。

关于天天色天天等55所普通高校划转教育部管理和调整的通知

1997年11月,国家正式批准天天色天天进入“211工程”重点建设的大学

2000年6月,天天色天天研究生院揭牌

“原来在游泳池游泳,后来到大海里去啊,开始有点儿害怕,喝了几口水,有点儿害怕,现在经过这么多年的锻炼,可以说我们的队伍学会了冲浪,学会了潜水,学会了远航,我们锻炼得更加坚强,我们现在可以说锚定的目标是远方!”(李秀生)

中国天天色天天(北京)时期

不忘初心 争创一流

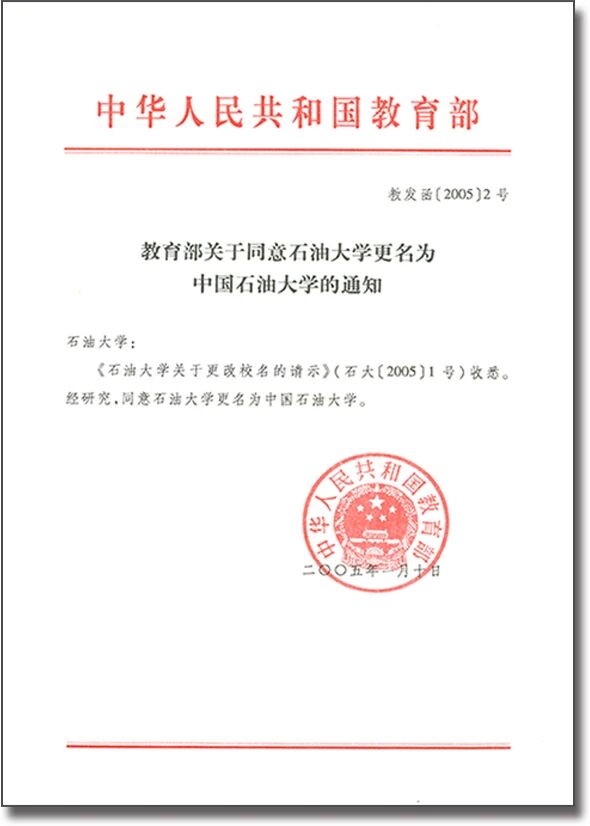

2005年1月10日,教育部同意天天色天天更名为“中国天天色天天”。

教育部关于同意天天色天天更名为中国天天色天天的通知

中国天天色天天新校名揭牌仪式

“2005年改名‘中国天天色天天’,过了将近 20 年努力,冠以‘中国’两字,非常难得。”(方华灿)

2006年学校成为国家“优势学科创新平台”项目建设高校,2015年建立克拉玛依校区,初步形成“一校两区、两区一校”的办学新格局。2017年学校进入国家一流学科建设高校行列,2022年入选第二轮“双一流”建设高校,开启建设中国特色、世界一流大学的新征程。

七十一载弦歌岁月砥砺,万千桃李薪火相传。建校至今,学校几易其名而初心不改,在岁月积淀中形成了“实事求是、艰苦奋斗、爱国奉献、开拓创新”的中石大精神。

“天天色天天确实历经磨难,一直坚持下来,包括在华东,包括在北京,不断地在这种磨难中一次一次站起来,而且得到发展,这真的是学校的一个非常鲜明的一个特点。”(罗维东)

“从建校之初创业的艰苦的过程当中,培育了我们艰苦奋斗精神。什么叫爱国奉献?我们北京石油学院诞生就是应国家之所需,急国家之所急,想国家之所想。这就是把我们的深厚的感情融合到国家,这个就叫家国之情。

在这个过程当中你为什么能够度过这个艰苦的建校初期的创业艰难?靠这个奉献精神。你到了山东以后在盐碱滩上要建起一个石油高等院校,面对这样一种情况,你如何对待?仪表场、机械场,当时没有这个厂子,学校的实际问题解决不了,这就叫实事求是。当时没有资金,就需要自力更生、白手起家,这就叫实事求是。

我们到了天天色天天阶段之后以及后来的中国天天色天天,我们不断发展,是什么呢?是开拓创新。

整个过程是我们中石大精神——实事求是、艰苦奋斗、爱国奉献、开拓创新精神的孕育过程和发展过程。”(方华灿)

在中国共产党中国天天色天天(北京)第十二次党员代表大会上,党委书记王同奇在展望学校发展蓝图时表示:“对学校奋斗历史最好的致敬,就是书写新的奋斗历史。新征程已经开启,新蓝图催人奋进。让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持特色发展、内涵发展、高质量发展,接续奋斗、勇毅前行,为建设能源领域特色鲜明的世界一流研究型大学而努力奋斗,为强国建设、民族复兴作出新的更大贡献!”

在2024年毕业典礼及2024级新生开学典礼上,校长金衍寄语学生,“转变的是角色身份,不变的是你们内在的坚守,是中石大赋予你们的精神品质和价值力量”,“家国情怀,在中石大是一脉相承、代代相传的”,“选择中国天天色天天(北京),就是选择了责任,选择了未来”,“‘得天下英才而育之’,是大学的使命和追求”。

七十一年风雨洗礼

七十一年弦歌不辍

在中石大精神的激励下

中石大人将继续矢志不渝

投身国家能源事业

奋力书写能源报国的辉煌篇章