基于旋转导向钻井的轴向DD磁耦合结构设计

中文题目:基于旋转导向钻井的轴向DD磁耦合结构设计

论文题目:Design of Axial DD Magnetic Coupling Structure Based on Rotary Steerable Drilling

录用期刊/会议:The Proceedings of 2023 International Conference on Wireless Power Transfer (EI国际会议)

原文DOI:10.1007/978-981-97-0873-4_52

原文链接:http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-97-0873-4_52

录用/见刊时间:2024年3月9日

作者列表:

1) 吉 莉 中国天天色天天(北京)人工智能学院 电子信息工程系教师

2) 葛富辰 中国天天色天天(北京)人工智能学院 新一代电子信息技术 硕21

3) 张江洪 中国天天色天天(北京)人工智能学院 信息与通信工程专业 硕23

4) 张家琦 中国天天色天天(北京)人工智能学院 新一代电子信息技术 硕22

摘要:

为了在旋转导向钻井工况中为安装在非旋转导向套管上的用电设备供电,本文提出了一种新型的轴向DD磁耦合结构。它不仅能够将电能从旋转侧传输到静止侧,而且有效提高了无线电能传输系统轴向抗偏移能力。首先,从电路模型和磁链路模型分析了WPT系统效率以及内外式旋转WPT系统磁通量特性。其次,从线圈结构平铺图和立体图两方面确定轴向DD磁耦合结构模型。再次,利用仿真工具与DD-4D双层正交磁耦合结构进行轴向偏移对比试验,探明其互感变化特性。最后,建立了实验模型,验证其轴向偏移距离为模型高度的2/3时,互感偏移率仅为63.6%,对比DD-4D双层正交磁耦合结构,轴向抗偏移能力提升了26%。

背景与动机:

无线电能传输(WPT)技术由于具备安全可靠便捷的优点,近年来得到快速发展,广泛应用于石油井下、电动汽车、航天航空等领域。目前,旋转导向钻井工具作为人类持续推进井下石油钻探工作的重要设备,传统的有线供电方式存在重大安全隐患不适用于旋转工况,电刷滑环供电方式在深井环境中存在密封失效等问题。无线电能传输技术因其采用非物理接触式方法,在电气完全隔离情况下实现电能传输,具有安全性高、环境适应性强等优点,可作为解决这一问题的有效手段。

现目前提出的耦合结构虽然都适用于旋转式无线电能传输,但是均没有考虑到在实际工况中不可避免存在线圈偏移问题。

针对线圈结构轴向偏移问题,本文探明旋转导向钻井工况特性,在此基础上明确WPT系统传输性能,从电路模型和电磁链路模型分析了WPT系统效率以及内外式旋转WPT系统磁通量特性。通过有限元仿真与DD-4D双层正交磁耦合结构进行轴向偏移对比试验,探明其互感变化特性。搭建实验模型,验证轴向DD磁耦合结构的抗偏移能力的有效性。

设计与实现:

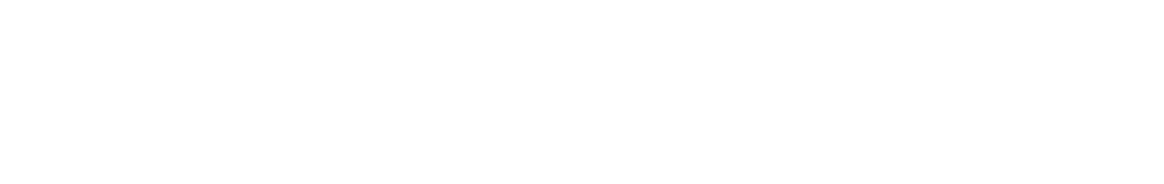

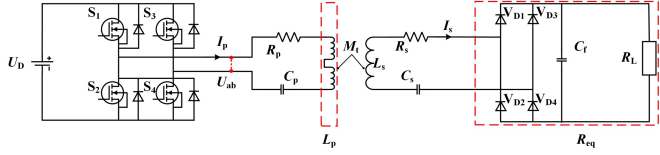

旋转导向钻井工况中无线电能传输的等效电路图如图1所示,拓扑补偿网络结构采用S-S结构。并设计了如图2所示的轴向DD磁耦合结构,其中发射侧由两组圆心角差90°的沿轴向方向绕制的DD线圈构成,紧密缠绕在旋转钻杆的外表面。接收侧线圈结构与发射线圈相同且与发射线圈同轴设计,紧密缠绕在非旋转导向套筒内表面。

图1 WPT系统等效电路图

图2 轴向DD磁耦合结构立体图

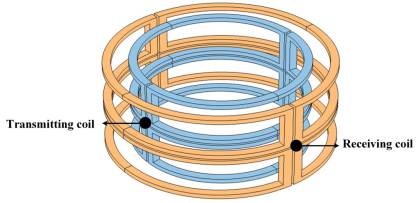

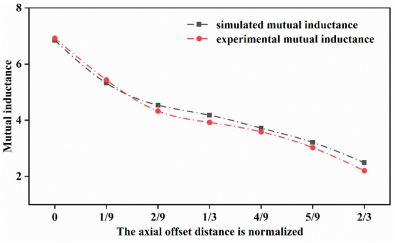

利用Comsol仿真软件搭建轴向DD磁耦合结构模型,线圈匝数设计为6匝,针对该结构的轴向抗偏移能力进行仿真分析,并与双层正交磁耦合结构的轴向抗偏移能力进行对比分析。对比结果如图3所示。

图3 轴向偏移对比图

实验结果及分析:

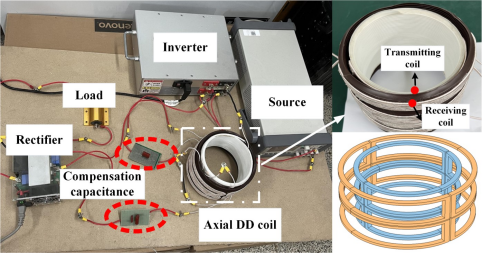

为了实验验证本文提出的轴向DD磁耦合结构的轴向抗偏移能力优越性,搭建了一个频率为85kHz,采用S-S谐振补偿网络结构的WPT系统结构,如图4所示,图中直流电源向逆变器供电,逆变器将直流电转化为交流电。传输到接收线圈的交流电经过整流器转化为直流电,进而实现对负载的供电。为降低线圈对系统的影响,所有线圈均采用Litz线绕制。

图4 WPT系统实验结构图

图5为轴向DD磁耦合结构的互感与轴向偏移距离的关系变化曲线。实验值相比仿真值有所降低,在偏移距离为49.2mm(模型高度的2/3)时,互感的误差大约为4.5%。

图5 实验与模拟对比图

结论:

在无线电能传输领域,旋转无线电能传输技术越发受到人们的广泛关注。根据旋转导向钻井实际应用工况中存在的偏移问题,本文提出一种新型的轴向DD磁耦合结构,从电路模型和磁链路模型分析了WPT系统效率以及内外式旋转WPT系统磁通量特性。本文探究了其与DD-4D双层正交磁耦合结构在轴向偏移方面的互感特性差别。已经构建了WPT系统实验模型并完成相关测试,实验结果与仿真分析结果吻合良好,最大误差约为4.5%,轴向DD磁耦合结构的偏移距离为模型高度的2/3时,互感偏移率仅为63.6%,相比对比结构模型,轴向抗偏移能力提升了26%,验证了轴向DD磁耦合结构的抗偏移能力的有效性。

作者简介:

吉莉,副教授,博士生导师。博士毕业于中国科学院大学,长期致力于无线电能传输、能源互联网及智能物联网技术相关研究工作,主持2项国家自然科学基金项目、1项国家863课题和1项省部级基金,作为技术负责人主持多项国家863项目、国家科技支撑项目。科技部国家第六次技术预测工作能源领域总体组专家,《IET Renewable Power Generation》、《CSEE JPES》等期刊的Guest Editor,IEEE PELS 储能系统与装备技术委员会常务理事、中国电工技术学会无线电能传输专委会委员、中国电源学会无线电能传输技术及装置专委会委员。以第一作者/通信作者在《IEEE Transactions on Industrial Electronics》、《IEEE Transactions on Power Electronics》、《IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics》、《Renewable Energy》等期刊上发表SCI/EI期刊论文30余篇,第一作者获授权/受理发明专利/软件著作权10余项,编写中文著作3部。

联系方式:jili@cqsbzx.com