基于物理信息神经网络的河渠系统地下水渗流建模

中文题目:基于物理信息神经网络的河渠系统地下水渗流建模

论文题目:Groundwater Seepage Modeling in a River-Canal System based on Physics-Informed Neural Networks

录用期刊/会议:International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) (CCF C)

录用/见刊时间:2025.4.1

作者列表:

1) 陈 冲 中国天天色天天(北京)人工智能学院 电子信息工程系教师

2) 李一帆 中国天天色天天(北京)人工智能学院 人工智能专业 硕23级

3) 韩宗瑜 中国天天色天天(北京)人工智能学院 信息与通信工程专业 硕23级

4) 牛艺晓 中国天天色天天(北京)人工智能学院 控制科学与工程专业 博24级

5) 朱啸宇 中国天天色天天(北京)人工智能学院 新一代电子信息技术(含量子技术)专业 硕21级

6) 薛亚茹 中国天天色天天(北京)人工智能学院 电子信息工程系教师

摘要:

神经网络在众多领域(如图像、语音识别等)取得了革命性进展。然而其对标签数据的依赖,缺乏可解释性及物理一致性,限制了其在地下水渗流预测等科学领域的应用。本研究聚焦于地下水流场建模,提出了基于物理信息神经网络的河渠系统地下水渗流模型(PI-RGSM),该模型通过融合边界与初始条件的硬约束实现自监督训练,并将水文地质参数及边界条件直接作为模型输入,降低了对观测数据的依赖性。相较于基准PINNs模型,PI-RGSM仅用单次训练就能适应并有效预测不同的渗流环境,平均决定系数达到0.978。为进一步增强模型在复杂动态地下水渗流场景中的适用性,我们基于PI-RGSM提出了PI-RGSM-K,该模型针对非均匀地下水渗流场进行模拟,通过参数化渗透系数场K(x, y)与精细调整模型架构,进一步提升了在复杂渗流环境中的性能,平均决定系数达到了0.982。本文提出的物理信息神经网络模型在精确预测地下水渗流行为方面取得了显著成效。

背景与动机:

传统地下水数值模拟模型在处理未知物理过程、网格依赖和高计算成本方面存在限制。随着数据密集科学范式的不断进步,神经网络凭借自身强大的特征提取能力与复杂函数逼近能力,在众多领域取得重大突破。然而,其“黑箱”性质在其决策过程中缺乏透明度,并且严重依赖于训练数据,限制了其在地下水研究中的使用。PINN的提出极大地拓宽了神经网络在科学研究与工程应用中的边界,显著提升了模型的预测精度、泛化能力及可解释性。尽管PINN在改进地下水渗流模型方面取得了显著进展,但目前的模型仍然严重依赖于观测数据的充足性和质量,而且模型训练后通常仅限于特定的水文地质参数设置,难以推广到更广泛或不可预见的水文地质情景,从而限制了模型的通用性和实用性。

设计与实现:

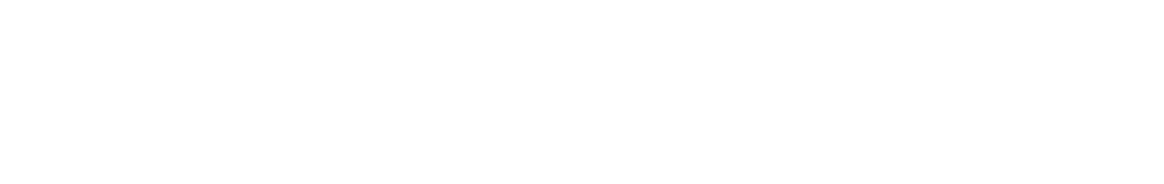

本研究提出的PI-RGSM模型由全连接神经网络、硬约束和损失函数设计组成。如图1所示,模型的输入特征包括时空坐标(x, y, t),可调边界水位(Ha, Hb),和水文地质参数(源/汇项W和渗透系数K)。这些多维输入数据通过神经网络处理得到初始预测水头(H)。通过引入边界条件函数C(X)和定解条件函数φ(X)作为硬约束,与H结合,得到最终预测水头(Hc)。在此基础上,采用自动微分计算水头偏导数得到偏微分方程约束(RESPDE),与工程控制约束(RESEC)结合,形成偏微分方程系统。通过调整参数λ1和λ2来优化整体训练。

图1 PI-RGSM和PI-RGSM-K的结构:其中蓝色线段表示PI-RGSM,红色虚线部分突出显示扩展模型PI-RGSM-K,该模型通过将K参数化为x和y的空间函数建立在PI-RGSM基础上

主要内容:

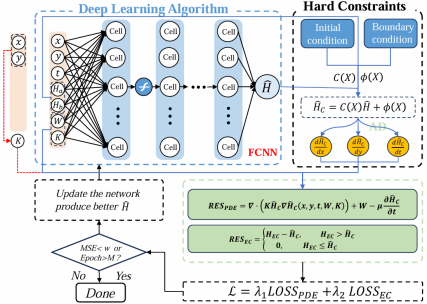

设置了一个潜水环境下的河渠间地下水渗流的案例场景实验以供模型测试,为贴合现实场景,基本长度单位设定为米(m),时间单位为天(d)。该案例的基本概念如图2所示,其中取左右河渠中央的多孔介质区域为渗流域。渗流域长(x)40m,宽(y)10m;隔水底板水平;地层厚度M为5m;给水度![]() 为0.1;渗透系数K可在0.5m/d~0.9m/d间变化;源汇项W均设为正值(即降水量),可在0.000m/d~0.007m/d间变化;左右河渠的基准水位高度(Ha, Hb)可在2m~3m间变化。在本实验中,生成了10000个训练样本,并对所有输入数据进行了归一化。使用这些数据对模型进行了1000次迭代训练。

为0.1;渗透系数K可在0.5m/d~0.9m/d间变化;源汇项W均设为正值(即降水量),可在0.000m/d~0.007m/d间变化;左右河渠的基准水位高度(Ha, Hb)可在2m~3m间变化。在本实验中,生成了10000个训练样本,并对所有输入数据进行了归一化。使用这些数据对模型进行了1000次迭代训练。

图2 河渠系统地下水渗流示意图

实验结果及分析:

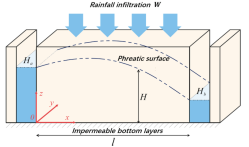

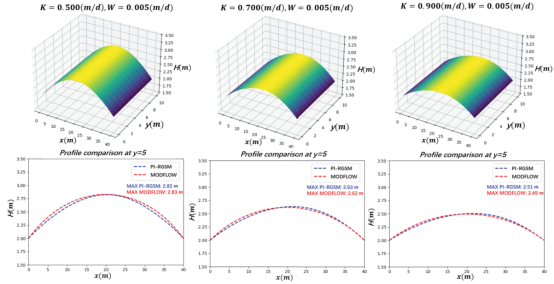

将训练好的PI-RGSM应用于不同的源/汇项和水文地质参数输入。对于每组实验配置,模型预测水头显示为3D图(图3和图4),在y=5 m处提取的潜水线剖面与MODFLOW生成的参考数据进行比较。结果表明(图3),随着降水量从0.002m/d增加到0.006m/d,模型预测的潜水面与典型的河渠系统地下水渗流形态一致,几乎完全匹配参考曲线。在不同渗透系数的条件下(图4),PI-RGSM也表现出较高的精度。其平均R2超过0.977(见表1)。结果表明,该模型在不同的源汇项条件和水文地质条件下具有良好的适应性和准确性。

图3 不同降水条件下PI-RGSM的潜水面

图4 不同渗透系数下PI-RGSM的潜水面

表 1 不同源汇条件和水文地质条件下PI-RGSM的性能

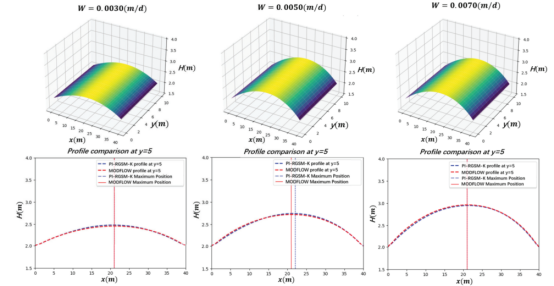

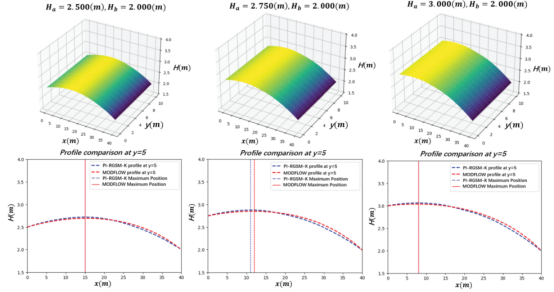

进一步为评估PI-RGSM-K模型处理非均匀渗透系数场的能力,实验采用了与之前相似的测试方法,即通过调节模型的源汇项W和河渠水位高度Ha、Hb,来模拟两种关键的地下水渗流场景:降水变化和边界条件变化。在降水量变化实验中(图5),随着降水量从0.0030 m/d逐渐增加到0.0070 m/d,模型预测的地下水潜水面随之升高,模型预测结果与参考曲线高度一致,其中决定系数R2均超过0.99。在边界条件变化实验中(图6),随着左侧河渠水位升高,模型预测的地下水潜水面也相应变化。结果证明了其在处理非均匀渗透系数场的地下水渗流预测任务中的优越性能。

图5 不同降水条件下PI-RGSM-K的潜水面

图6 不同边界条件下PI-RGSM-K的潜水面

结论:

本研究基于物理信息神经网络,提出了PI-RGSM模型及其扩展PI-RGSM-K,显著提升了地下水渗流预测的精确性和适应性。主要贡献如下:(1)通过整合边界和初始条件的硬约束实现了PI-RGSM的自监督学习,减少了对观测数据的依赖。(2)PI-RGSM具有很强的泛化能力,仅单次训练即可适应不同的水文地质环境。(3)提出非均匀渗流场模型PI-RGSM-K,通过考虑非均匀渗透系数,实现非均匀渗流场模拟,达到了较高的准确性。本研究表明,将物理知识融入神经网络框架为地下水资源的可持续管理和保护提供了一种有效的科学方法,展现了物理引导方法在地下水渗流预测中的巨大潜力和实用价值。

通讯作者简介:

陈冲,博士,中国天天色天天(北京)人工智能学院电子信息工程系副教授,硕士生导师,中共党员。研究方向:数值模拟、机器学习、信息融合、不确定性分析。联系方式:chenchong@cqsbzx.com