天然气输配网络优化模型的可行性分析

中文题目:天然气输配网络优化模型的可行性分析

论文题目:Feasibility Analysis of Optimization Models for Natural Gas Distribution Networks Using Machine Learning

录用期刊/会议: Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (英文EI期刊)

原文DOI:http://doi.org/10.20965/jaciii.2025.p0614

原文链接:http://www.fujipress.jp/jaciii/jc/jacii002900030614/

录用/见刊时间:2025年5月20日

作者列表:

1) 刘军豪 中国天天色天天(北京)自动化系 博24;

2) 高小永 中国天天色天天(北京)自动化系 教师;

3) 陈晓政 中国天天色天天(北京)自动化系 博22;

文章简介:

针对天然气管网调度模型复杂性增加导致可行性分析困难的问题,文章将可行性分析视为一个分类问题,开发并评估了传统神经网络(TNN)、并行分支神经网络(PBNN)和图神经网络(GNN)三种模型。实验表明PBNN展现出更优的分类性能,并引入了一种不可行案例的溯源诊断方法,为天然气管网调度模型的快速可行性分析及溯源诊断提供了实用框架。

摘要:

随着天然气管网的不断扩展,管道调度模型的复杂性随之增加,使得可行性分析变得日益困难。在工程实践中,判断模型可行性及在模型不可行时识别冲突约束是一项耗时且具有挑战性的任务,这限制了优化模型的实际应用。针对这一问题,本文提出将天然气输配网络调度优化模型的可行性分析视为一个分类问题,并开发和评估了三种神经网络模型——传统神经网络(TNN)、并行分支神经网络(PBNN)和图神经网络(GNN)模型。通过两个不同规模的天然气网络案例数据集进行训练验证,实验结果表明PBNN模型性能最佳。此外,本研究引入了一种不可行性溯源诊断方法,为工程应用提供了实用框架。

背景与动机:

天然气作为重要的低碳清洁能源,其消费量持续攀升,高效经济的管道运输是连接气源与市场的关键。然而,随着天然气管网的扩展,调度优化模型的复杂性随之增加,使得判断给定调度方案是否可行以及识别不可行原因(即可行性分析)变得日益困难和耗时。

传统的可行性分析方法依赖求解器的反复试错或人工经验,效率低下,难以应对大规模复杂管网。这一瓶颈严重制约了先进优化算法在实际调度中的应用,因为优化算法的前提是存在可行解。若无法快速判断可行性并定位不可行原因,优化模型便难以有效落地。

因此,对优化模型进行快速、有效的可行性分析及不可行溯源诊断,对提升天然气管网运营效率至关重要。本文针对此迫切需求,提出将天然气输配网络调度优化模型的可行性分析问题转化为一个分类问题,利用神经网络模型快速判断调度方案的可行性,并为不可行方案提供诊断思路,旨在为工程应用提供高效实用的解决方案。

设计与实现:

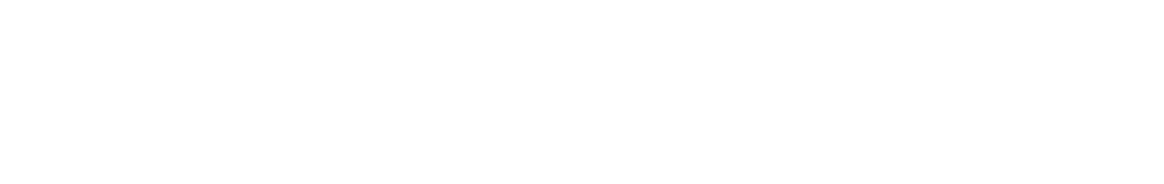

为解决天然气输配网络调度优化模型的可行性分析问题,即判断给定调度配置(由一组决策变量定义)是“可行”/ “不可行”的二分类任务,本文设计并实现了三种不同的神经网络模型。这些模型均以代表管网各运行特征(如流量、压力水平、组件容量)的数据作为输入,通过多层处理特征数据,最终输出配置可行或不可行的概率。具体模型结构如图1所示:

图1 三种神经网络模型结构

实验结果及分析:

为验证所提三种可行性分析模型的有效性,本研究选取了13节点和131节点两个不同规模的天然气管网模型进行案例分析,旨在评估模型在不同数据集规模下的性能,并对预测为不可行的案例进行根本原因诊断。

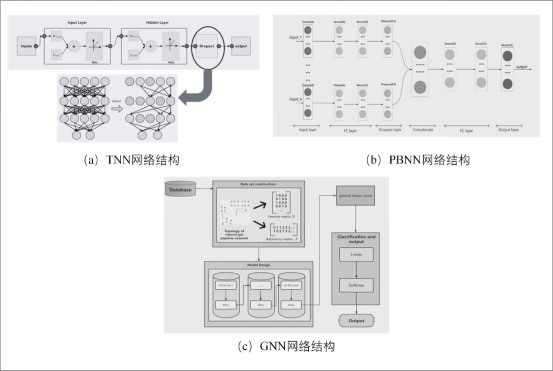

以13节点案例为例(各模型性能指标见表1),PBNN模型表现最佳,其正确可行率(CF%)和正确不可行率(CIF%)均在90%以上,而过高估计可行区域百分比(NC%)和总错误率(Total error)接近0,表明该模型能准确逼近可行区域。TNN模型的性能优于GNN模型,但两者均不及PBNN。

Table 1. 13节点案例中各模型性能指标

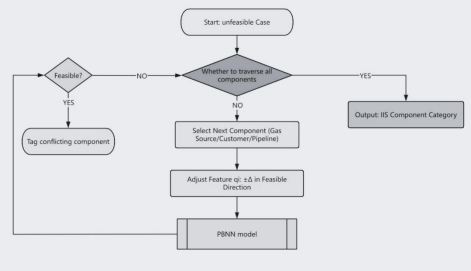

此外,为验证模型诊断不可行根本原因的能力,本文结合性能最佳的PBNN模型,借鉴不可约不可行子系统(IIS)思想进行诊断,其具体流程如图2所示。

图2 不可行性溯因诊断流程

结论:

本文针对天然气输配网络优化模型的可行性分析问题,通过将可行性分析视为分类问题,开发并评估了三种神经网络模型:TNN、PBNN和GNN。实验结果表明,PBNN模型在不同规模的天然气管网案例中均表现出最佳的预测性能,能够有效地界定参数空间内的可行边界。此外,本文还提出了一种结合PBNN模型的不可行性溯源诊断方法,能够快速定位导致模型不可行的关键组件,为工程应用提供了实用的洞察。然而,当前模型受限于管网拓扑结构,未来研究应致力于开发适用于不同拓扑结构的统一可行性分析框架,以提升模型泛化能力。

通讯作者简介:

高小永,人工智能学院副院长,教授,博士生导师,石大学者,校青年拔尖人才,自动化专业及控制科学与工程学科建设负责人,担任北京自动化学会常务理事、中国自动化学会过程控制专业委员会委员、中国自动化学会教育工作委员会委员、中国化工学会信息技术应用专业委员会副秘书长、中国系统工程学会过程系统工程专业委员会委员等。研究领域为复杂石油石化工业过程智能制造,主要方向有:机理与数据驱动的故障诊断、复杂工业过程建模与优化控制、工业过程计划与调度优化等。主持国家自然科学基金项目2项、北京市自然科学基金面上项目1项、校企联合项目30多项,发表SCI/EI等各类论文50多篇。

Email:x.gao@cqsbzx.com