超临界CO2聚能压裂技术突破煤层气高效开采瓶颈

碳捕集利用与封存国际创新研究院王海柱教授团队在美国岩石力学研讨会上发表创新成果,首次提出超临界CO2聚能压裂技术。该技术利用高压超临界CO2动态致裂煤体,配合“聚能冲击+油套同注”等工艺方式实现高压超临界CO2多次、持续注入,使储层产生一定规模且不受地应力控制的复杂裂缝网络,具有无水、环保、安全、高效等技术优势。团队成员利用自主研发的真三轴超临界CO2聚能压裂实验系统开展了高阶煤和低阶煤的室内压裂实验,并与常规水力压裂、超临界CO2压裂煤岩井筒压力和成缝特征进行对比。

技术原理与优势

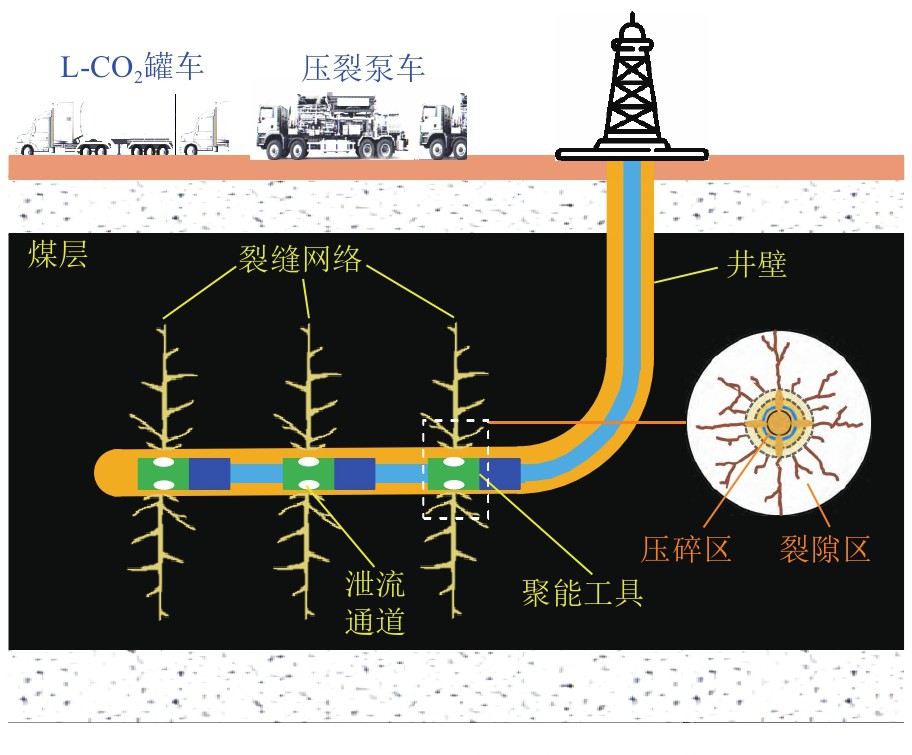

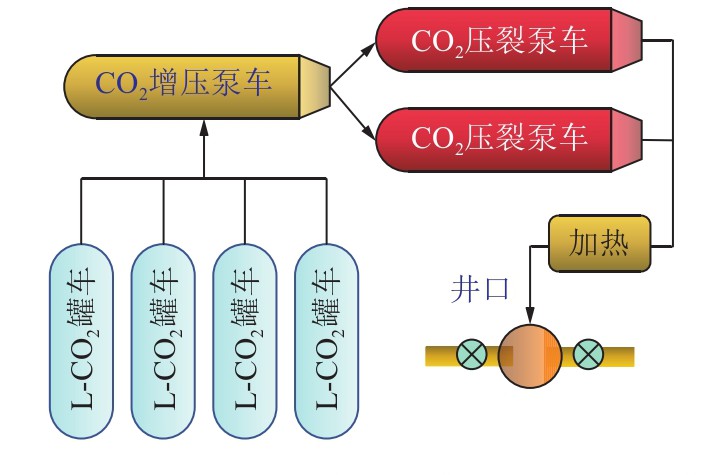

与传统的高压气体爆破致裂技术不同,超临界CO2聚能压裂技术在利用高压超临界CO2动态致裂 储层的同时,配合“聚能冲击+油套同注”等工艺方式可实现高压超临界CO2多次、连续注入,从而克服传统水力压裂准静态加载裂缝单一、高压气体爆破致裂动态加载裂缝规模小等问题,使储层产生一定规模且不受地层应力控制的裂缝网络,具有无水、环保、安全、高效等技术优势。超临界CO2聚能压裂技术有望在高效改造煤层的同时实现CO2的地质埋存。该方法通过地面泵车向带有特定聚能工具的压裂管柱内持续泵注可压缩的超临界CO2流体,当管柱内压力超过工程设计压力时,在压力作用下聚能工具泄流通道自动打开,高压超临界CO2可控冲击波迅速冲击致裂煤体,持续注入CO2直至设计用量,驱动原生裂缝和致裂裂缝持续向前扩展,进而在煤层形成具有一定范围的改造区域。为确保注入目标层位的CO2处于超临界态,需要在井口配备加热设备对CO2进行加热。

压裂工艺可行性

以CO2干法压裂技术为代表的CO2压裂技术已经在我国吉林油田、延长油田、苏里格气田等开展了 现场试验,在压裂工艺及配套装备方面取得了长足进展,为超临界CO2聚能压裂技术的现场应用奠定了基础。

(1) 配套装备。与常规CO2干法压裂或超临界CO2压裂相比,超临界CO2聚能压裂对专业设备的需求较少,现场可操控性较强。由于超临界CO2聚能压裂无需泵注支撑剂,避免了使用密闭混砂车在技术和 成本上的限制。超临界CO2聚能压裂地面设备主要由液态CO2储罐、CO2增压泵车、CO2压裂泵车和压 裂管汇组成。在浅部低温煤层中,地面还需配备加热装置确保注入压裂管柱的CO2处于超临界态。因而现有常规CO2压裂地面设备即可满足超临界CO2聚能压裂的施工需求,仅需对井下聚能工具进行特殊设计,满足定压开启、管柱配套、循环使用以及密封性等不同增产工艺的要求。

(2) 压裂工艺。超临界CO2聚能压裂可采用“油套同注”的方式提高注入排量,即通过油管 (连续油 管) 向聚能工具内注入超临界CO2,聚能工具泄流通道打开后采用油管 (连续油管) 和油套环空同注的形 式实现高排量CO2注入,驱动裂缝持续向前扩展,进而扩大地层改造范围。同时,还可配合不同井型 (直井、水平井、径向井等)、管柱组合和特定的聚能工具进行定点单次、定点多次、多点多次冲击等多种冲击致裂模式,以满足不同工况对压裂工艺的需求。

(3) 施工成本。与常规水力压裂相比,超临界CO2聚能压裂无需泵注水基压裂液和支撑剂,减少了CO2干法压裂或超临界CO2压裂中密闭混砂车等专业设备的作业费用。同时,考虑到CO2对作业管柱及 设备存在一定的腐蚀,这在CO2干法压裂或超临界CO2压裂中同样存在,可通过加注缓蚀剂、喷涂防腐 涂层以及使用耐腐蚀合金材料等方式进行防护,在一 定程度上增加了成本。超临界CO2聚能压裂作业费 用包括CO2材料和运输费用、聚能工具设计与制造费用以及压裂设备作业和维护费用等,且随着国家碳减排与利用技术的持续进步,CO2材料成本将进一步降低,因而超临界CO2聚能压裂具有一定的成本优势。

应用前景

煤层气资源的高效开发承担着保障煤矿高效生产、减少瓦斯事故的安全责任以及补充清洁能源供应、 助力“双碳”目标实现的重要使命。作为非常规天然气资源的重要组成部分,煤层气在低碳能源代替高碳能源、可再生能源替代化石能源的能源结构调整中扮演桥梁接替作用。一方面,现有以浅部煤层、中高阶煤开发为主导的煤层气田需采用加密井网、二次改造等手段实现老区盘活、稳产增产。另一方面,需要向深部煤、低阶煤和煤系气等新领域开拓,以扭转当前煤层气开发面临的“储量多、产量低” 困局。 该技术适用于原生结构煤,在煤层气老区盘活和新区改造方面具有广阔的应用前景。特别是受地质构造运动程度弱、煤体结构保存完整的深部煤层,可利用CO2与煤层CH4竞争吸附促进CH4解吸流动, 同时实现CO2的永久埋存,将是未来重要的发展方向。

原文链接:http://onepetro.org/ARMAUSRMS/proceedings-pdf/ARMA22/ARMA22/ARMA-2022-0182/4085608/arma-2022-0182.